うつ病のある人が就職に向けてすべきこと8選 就職先を探すときのポイントや再発防止策も解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジの寺田淳平です。

就職・再就職を検討しているうつ病のあなたは、「何から始めたらよいかわからない」とお悩みではありませんか?

同じような悩みを抱える方は、あなた以外にも大勢いらっしゃいます。

この記事では、うつ病のある人が就職・再就職に向けてできることを網羅的に解説します。

うつ病のある人が就職に向けてすべきことや、就職先を探すときのポイントやうつ病再発防止策も紹介します。

「うつ病だと就職・再就職できないのではないか」と不安に感じている方は、ぜひ一度読んでみてください。

なお、このコラムは、キズキビジネスカレッジの知見に加えて、下記文献を参考にしています。

大谷裕『うつ病の人の気持ちがわかる本』

山本晴義『図解 やさしくわかるうつ病からの職場復帰』

また、本コラムとほぼ同じ内容を、動画でも解説しています。

文字を読むよりも動画・音声の方が向いている方は、こちらからぜひご覧ください。

目次

うつ病のある人が就職に向けてすべきこと8選

うつ病のある人が就職に向けてまずすべきことは、「焦らずに治療を優先すること」です。

経済的に困難を抱えている方などは、就職に向けて焦る気持ちもあるかもしれません。

しかし、その焦りが、うつ病を悪化させる可能性もあるのです。

かかりつけ医の診断を仰ぎながら、無理のないペースで就職活動を進めるという姿勢を忘れないようにしてください。

なお、うつ病で「働けない」人が受けられる支援は、下記コラムをご参照ください。

①主治医に相談する

就職活動を始める前に、必ず主治医に相談するようにしましょう。

あなた自身が「大丈夫だ」と感じていても、専門医の目からすれば、まだ療養が必要という場合があります。

その状態で就職活動を開始すると、選考の途中で体調を崩し、結果として就職活動を断念しなければならないということも考えられます。

ご自身のこととは言え、ご自身だけで判断せずに、主治医と相談しながら就職活動に臨むことが大切です。

②支援機関に協力を求める

2点目は「支援機関に協力を求める」です。

公・民を問わず、うつ病などの精神疾患を持つ人の就労をサポートしている支援機関は多数あります。

具体的には、以下のような支援機関が挙げられます。

上記の機関では、障害者手帳を所持していなくても、症状によって社会生活に困難があるときには相談可能なケースが多いです。

お近くの施設を探して、問い合わせてみてください。(以上参考:東京都福祉局「精神保健福祉センターとは」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、東京都「東京都発達障害者支援センター」)

また、「就労移行支援事業所」(詳細はこちら)も、うつ病のある人の就労支援を実施しているため、オススメです。

なお、どの機関が自分に向いているのかわからない場合は、お住まいの自治体の福祉担当課に相談する、というのも一つの手段です。

補足として、上記リストに「発達障害者支援センター」が含まれているのは、あなたのうつ病が発達障害に伴う「二次障害」かもしれないからです。

発達障害の二次障害については、下記コラムに詳しくまとめてあります。興味のある方は読んでみてください。

③就寝・起床時間を整える

うつ病のある人は、「就寝・起床時間を整える」ことも大切です。

特に、うつ病の症状が重いときには、ベッドから身体を起こすことも難しいため、横になっている時間がどうしても増えます。

そして、自然と昼夜逆転生活になったり、以前に比べて生活リズムが乱れていたりすることも多いです。

こういう場合は、就職を考える前に、就寝・起床時間を整えて、できるだけ就労時と同じ生活リズムに近づけるところから始めましょう。

そうすることで、日中のパフォーマンスも上がり、面接などでも力を発揮しやすくなります。

④身近な人との交流を増やす

4つ目は、「身近な人との交流を増やす」です。

人と接する機会を増やすというのも、就職に向けた準備として大切なプロセスです。

うつ病のときは、誰かと会話するだけでも疲れやすいですよね。

特に対人不安の強い方は、「復調するまでは一人にしてほしい」と思うこともあるでしょう。

そもそも何を話してよいのか、どう交流してよいのかもわからない、という人もいるかと思います。

しかし、就職後はもちろん、就職活動の過程でも、ある程度は人と接触する機会が生じます。

そのたびに心をすり減らすことがないように、少しでも人に慣れておく必要があるのです。

最初は、家族や信頼できる友人と会話する程度でOKです。

実際に会うのが難しい場合は、メールやSNSを通じたやりとりからはじめてみましょう。

あまり疲労を感じずに自然体で接することができるようになったら、顔を合わせる機会を増やしてみてください。

ただし、人と会うと心身が消耗する面はありますので、決して無理はしないようにしましょう。

⑤軽い運動をして体力をつける

5つ目は、「軽い運動をして体力をつける」です。

うつ病になると、休養期間にかかわらず、少し運動しただけでも、息切れや目眩がするという方が少なくありません。

最近ではオンライン面接も行われていますが、対面の面接ももちろんありますので、最低限の体力は必要です。

就職活動や、その後の労働…つまりは「日常生活」ができる体力をつけていきましょう。

ただ、ハードな筋トレをする必要はありません。

「毎朝20分だけ散歩やジョギングをする」「毎日20回のスクワットをする」など、あなたの無理のない範囲でやっていきましょう。

適度な運動を行うことは、うつ病の改善と再発防止にも有効ですので、ぜひ生活の中に取り入れてみてください。

⑥様々な仕事・幅広い働き方を調べる

あなたに合った就職先を見つけるためには、様々な仕事・幅広い働き方を調べることも重要です。

「うつ病になったら、軽作業や簡単な事務作業しかできない」

「仕事は、毎朝出社して夕方・夜まで行うものだ」

このように考えていませんか?

世の中には、仕事や働き方は、たくさんあります。

職種(働く内容)が様々であることはもちろん、就職先・働き方も、大企業・中小企業・公的団体・士業・ベンチャー・フリーランスなど、様々に存在します。

どんなものがあるのか、何が自分に合いそうなのか、ぜひ調べてみてください。

調べ方としては、インターネット上の就職サイトや書籍に当たるのもよいですが、先述した支援機関や転職エージェントなどに相談し、詳しい人に尋ねてみるのがよりオススメです。

ぜひ、複数の情報源を持って、様々な仕事・働き方に触れてみてください。

⑦雇用枠について考える

7点目は、「雇用枠について考える」です。

うつ病の経験者で障害者手帳を所持している場合、障害者を対象とした求人「障害者枠」での就職が可能になります。

障害者枠での雇用の場合、うつ病(経験)に対する配慮を受けながら働くことができます。

障害者枠以外の求人は、「一般枠」と呼ばれます。

実際、障害者雇用枠への転職を果たしたことで、給与水準は下がったものの、残業などの負荷が少なく、仕事を続けるのが楽になったという例は少なくありません。

もちろん、新卒で就職する場合でも、障害者雇用枠を志望することは可能です。

障害者手帳の申請手続きや、そもそも雇用枠をどちらにしたらいいかわからないという方は、先述した支援機関などに相談することをオススメします。

⑧どこかに通う習慣をつくる

最後は「どこかに通う習慣をつくる」です。

前にも述べたように、うつ病で休養されている方は、まずは身体をしっかり休めた上で、生活習慣を整えることが大切です。

それを考えたときに、例えば毎朝9時から12時まではカフェで過ごすなど、どこかへ通う習慣をつくっておくと、おのずと生活リズムができてきます。

外出時間が短くても構いませんし、行先はどこでも問題ありません。

ただし、無理をして遠方へ通うことは避けましょう。

また、就職を視野に入れているのであれば、次章で詳しく述べる「就労移行支援事業所」のように、メンタル面のケアや定期面談を行っているところに通うのも、有効な手段です。

できるだけ「どこかに通う習慣をつくる」ようにしましょう。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

うつ病のある人が就職先を探すときのポイント3選

ここからは、うつ病のある人が就職先を探すときのポイントを、3つ解説します。

大切なのは、うつ病の悩みを一人で抱え込まないことです。

ぜひ、かかりつけ医、ご家族、支援機関などを頼るようにしてください。

その点を意識した上で、以下のポイントを念頭に、就職活動を進めましょう。

ポイント①就職活動期間を長めに設ける

1点目は、「就職活動期間を長めに設ける」です。

「〇月までに就職する」と目標を定めることは、効率的に行動したりモチベーションを上げたりする意味では、よいことかもしれません。

一方で、うつ病のある人には、そうした目標設定がプレッシャーになる可能性もあります。

前にも述べましたが、就職を焦りすぎず、気長に構えておくことが大切です。

就職活動期間には余裕を持って、できるだけ長めに設定するのがよいでしょう。

ポイント②人事制度・勤務形態を考える

2点目は、「人事制度・勤務形態を考える」です。

就職先が決まっても、人事制度や勤務形態があなたに不向きな場合、また症状が悪化し、休職・退職に至る場合もあります。

それゆえ、「人事制度・勤務形態が整っているかどうか」という視点を持つことは重要です。

具体的には、以下の2点をチェックすることをオススメします。

- 人事制度が整っているかどうか

- 勤務形態を柔軟に変えられるかどうか

休職制度や残務規定などの人事制度が整っている職場であれば、従業員への配慮も行き届いていることが多いため、働きやすいでしょう。

また、うつ病のある人は、その時々に合わせて在宅勤務や時短勤務に切り替えられる仕組みがあると、調子を大きく崩すことなく、長く働けると考えられます。

職種によっては柔軟な勤務制度まで求めることは難しいかもしれませんが、ぜひ上記の2点を意識して、「安定して働ける職場かどうか」を考えてみてください。

ポイント③再発しづらい環境・業務量かを確認する

前項と似ている部分もありますが、最後は、「再発しづらい環境・業務量かを確認する」です。

具体的には、以下の3点が重要になります。

- 通勤に時間がかからないか

- 通院や服薬の余裕をつくれそうか

- 残業が多くないか

あなたの希望する条件を満たす就職先が見つかっても、職場が遠方にあって、通勤に負担が掛かる場合は、避けた方が無難です。

通勤手段や混雑状況にもよりますが、通勤に1時間以上かかるようであれば、別のお勤め先を探すのがよいでしょう。

また、通院のための休暇をスムーズに認められたり、服薬の時間を取れたりできるかどうかも重要なポイントです。

残業時間の多さについては、あなたの心身の疲労やストレスに直結する問題ですので、求人票や面接の場などで、よく確認するようにしましょう。

就職後のうつ病の再発防止策5選

この章では、就職後のうつ病の再発防止策を紹介します。

前提として大切なのは、自己判断で断薬したり、通院をやめたりしないことです。

特に、薬の服用は絶対に怠らないようにしてください。

段階的に減薬するにせよ、医師がまだ必要なものとして処方しているうちは、服用・通院が必要です。

調子が戻ってきても、かかりつけ医とのコミュニケーションを取ることを忘れないようにしましょう。

防止策①定期的なカウンセリングを受ける

1つ目は、「定期的なカウンセリングを受ける」です。

医師の診断と薬の服用も重要ですが、臨床心理士などによる定期的なカウンセリングも、今後のために効果的です。

カウンセリングでは、日常的な相談だけでなく、就職に関する悩み相談もできますし、具体的なアドバイスを得られることもあります。

話をするうちに、自分でも気づかなかった考え方の癖を自覚することで、症状が軽くなったり、仕事への姿勢を切り替えられたりする点が、カウンセリングのメリットです。

経過観察を続けることで、カウンセラーの側でもあなたの調子の波や傾向を指摘しやすくなりますので、うつ病にお悩みの方は、ぜひカウンセリングを受けてみてください。

カウンセラー(臨床心理士)は、一般社団法人日本臨床心理士会のウェブサイトで探すことができます。

防止策②徐々に慣らしていく姿勢を持つ

2つ目は、「徐々に慣らしていく姿勢を持つ」です。

うつ病の場合は、どうしてもストレスや負荷を感じやすいため、いきなり仕事に全力で取り組もうとすると、身体がつらくなることが少なくありません。

そうした負荷は、出勤日数が増えていくことで徐々に軽減されていきます。

なので、体力に自信がある方でも、まずは無理のない範囲で仕事を進めて、徐々に慣らしていく姿勢を保つようにしましょう。

また、就職活動の段階で、フルタイムの勤務ではなく、パート勤務やアルバイトから始めるというのも一つの手段です。

いずれにせよ、あなたの調子やかかりつけ医の反応を見ながら、ゆっくり仕事に取り組むようにしてください。

防止策③生活リズムの乱れに注意する

3点目は「生活リズムの乱れに注意する」です。

具体的には、起床や就寝の時間を一定にすることで、睡眠が安定し、ストレスからの回復や予防の効果を高めることができます。

また、3食きちんと食事を取ることも大切です。

抑うつ症状が出ているときなどは、食事をすることも大変かもしれませんが、絶食によって体力が落ちると、余計に行動力がなくなる恐れがあります。

仕事を長く続けたいという方は、生活習慣を見直すようにしましょう。

防止策④計画的に休暇を取る

4つ目の防止策は、「計画的に休暇を取る」です。

「急な体調不良になった日に、休みを取る(=休む当日に職場にその旨を伝える)」ということは、うつ病のある人に限らず、一般的な話ではあります。

しかし、その日に重要な打ち合わせや商談などが入っている場合、休んだことが精神的な負担や後ろめたさにつながり、調子を崩すきっかけになるケースもあります。

計画的に休暇を取ることで、急な体調不良が発生する可能性そのものを減らし、仕事のスケジュールも設定しやすくなり、急な休みに伴う負担も減らすことができます。

オススメなのは、月初にあらかじめ休む日を決めて、休暇申請をしておく方法です。

ぜひ、「前もって計画的に休暇を取る」という姿勢を持つようにしてください。

防止策⑤相談相手を持つ

最後は、「相談相手を持つ」です。

医師やカウンセラーはもちろん、ご家族、友人、信頼できる同僚、支援機関の支援者など、あなたが相談できる人はたくさんいます。

具体的に有益なアドバイスを得られることもあるでしょうし、そうでなくても気持ちが楽になるなど、ストレスを緩和できる場合もあります。

もちろん、誰にでも相談するべきとは言いません(相手に悪意がなくても、結果としてあなたを傷つける言葉が帰ってくる可能性もあります)。

まずは専門的な知識を持つ方々に相談して、その後「誰に話すか」なども考えていきましょう。

同僚にうつ病を打ち明けるのは抵抗がある場合は、まずは上司だけに相談するようにしてください。

産業医がいる職場の場合は、産業医面談もオススメです。(以下参考:厚生労働省「産業医について」)

産業医とは、労働者の健康管理について、専門的な指導やアドバイスを行う医師のことです。

現在では、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者が在籍する事業所に1人以上、3,000人超の事業所では2人以上の産業医の配置が義務付けられています。

上記の条件を満たしていれば、あなたのお勤め先にも産業医がいるはずです。

「産業医に話した内容が人事考課に影響するのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、産業医は中立的な立場で診断を行いますので、その点はご安心ください。

もし、上司が診断内容を求めても、個人情報保護の観点から、共有してよいかを、原則としてご本人に確認することになります。

料金も発生しませんので、仕事の悩みを産業医に相談してみてはいかがでしょうか。

うつ病のある人の就職に役立つ就労移行支援事業所

就職を考えているうつ病のある人には、就労移行支援事業所への通所がオススメです。

就労移行支援事業所では、病気や障害をお持ちの方を対象に、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づいた障害福祉サービスを提供しています。

利用にあたって、職歴の有無は問われません。

また、障害者手帳は必須ではなく、専門医による診断書があれば、最低0円から支援を受けることができます。

以下、就労移行支援事業所の概要を説明します。

①基本的な利用条件

就労移行支援事業所の基本的な利用条件は、以下の3点です。

- 原則18歳から65歳未満であること

- 一般企業への就職または仕事での独立を希望していること

- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えていること

実際の利用の可否は、障害の程度や勘案すべき事項を踏まえた上で、お住まいの各市区町村にて個別に判断されます(判断によっては、障害者手帳の取得は必須ではありません)。

②具体的なサービス内容

就労移行支援事業所は、利用者の特性に合わせた「個別支援計画」に基づき、次のような幅広いサポートを行っています。

- 就職や仕事の相談

- メンタル面の相談

- コミュニケーションの訓練

- 仕事で必要となるスキルの習得

- 就職先の紹介

特に「仕事で必要となるスキル」の講座内容は、事業所によって異なり、事業所の個性が出るポイントです。

例えば、私たちキズキビジネスカレッジでは、基本的なマナー講習やPCスキル講座に留まらず、簿記・会計・ファイナンスといった経理分野や、Webマーケティングなど、専門的なスキルが身につく講義も行っています。

また、就労移行支援事業所の中には、就職・転職された方の「職場定着支援」まで行っている事業所もあります。

就労定着支援では、一般的な定期面談の他に、就職先での業務内容や業務量の調整といった、職場で長く働き続けるためのサポートが受けられますので、仕事が続かないことでお悩みの方には、特にオススメです。

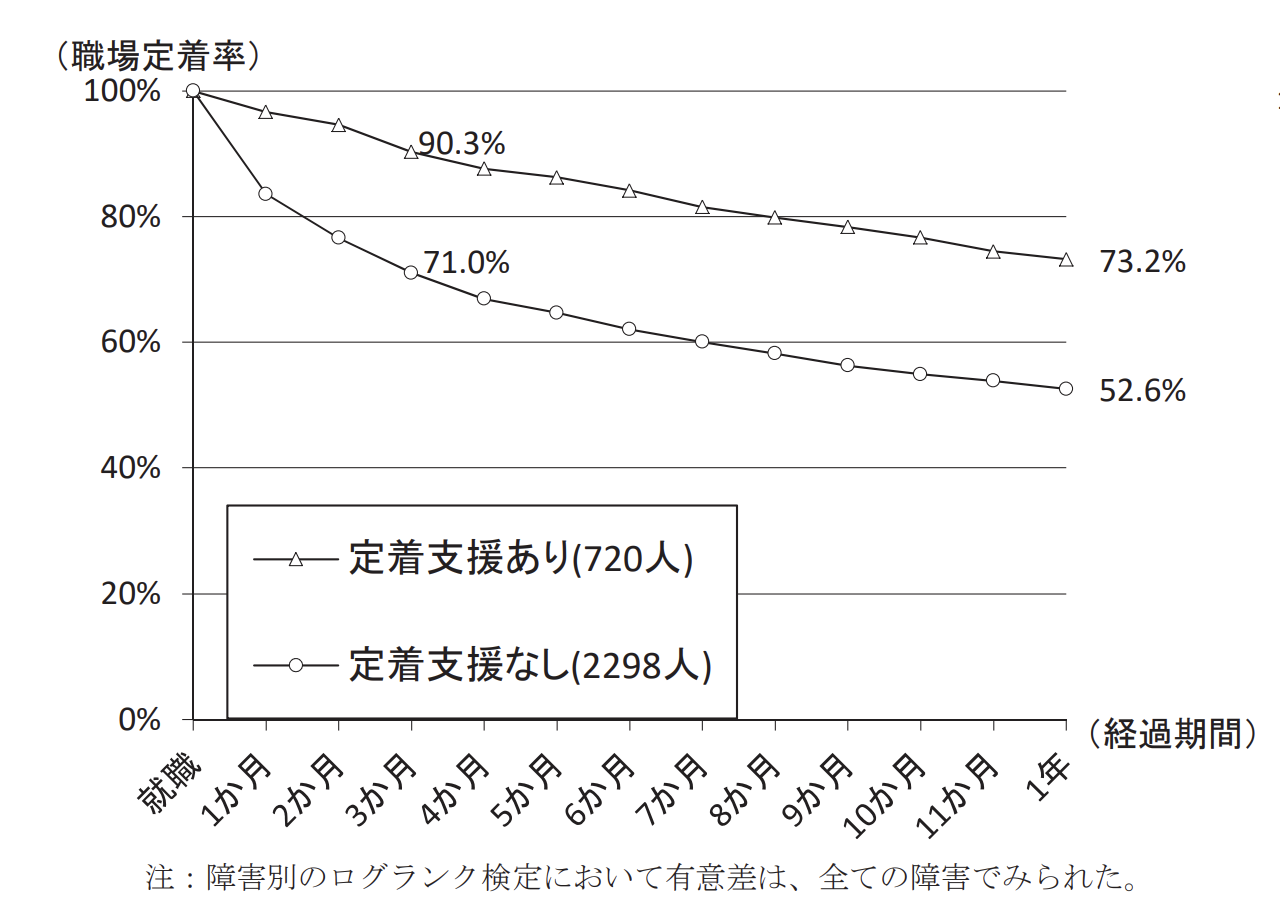

実際、障害者職業総合支援センターの統計によると、職場定着支援を受けた人とそうでない人で、1年後の職場定着率に「20%」近い差が出ています。(参考:障害者職業総合支援センター『障害者の就業状況等に関する調査研究』)

相談・見学は無料ですので、支援内容に興味を抱いた事業所に問い合わせてみましょう。

就労移行支援事業所については、下記コラムに詳しく書いています。ぜひご覧ください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

まとめ:焦らずにうつ病からの就職を目指しましょう

就労を検討中のうつ病のある人が感じやすい悩み、就職に向けてできること、仕事探しのポイント、再発防止策などを一挙に解説してきました。

繰り返しにはなりますが、まずは就職を焦らずに、治療を優先することが大切です。

その上で、専門医、ご家族、支援機関の支援員などを頼ることが、就職活動をうまく進めるカギになります。

ぜひ、一人で抱え込まずに、様々な人の意見やアドバイスに耳を傾けてください。

このコラムが、就職で悩むうつ病のある人の参考になったなら幸いです。

うつ病のある人の就職・再就職について動画でも解説

うつ病のある人の就職・再就職や再発防止などについて、このコラムとほぼ同じ内容を、下記動画でも解説しています。

文字を読むよりも動画・音声の方が向いている方は、ぜひご覧ください。

- 3つの大前提

- うつ病のある人が就職に向けてすべき7つのこと

- うつ病のある人が就職先を探すときの3つのポイント

- 就職後にうつ病を再発しないための5つのコツ

- まとめ

うつ病の自分が、就職に向けてした方がよいことはありますか?

一般論として、次の8点が挙げられます。(1)主治医に相談する、(2)支援機関に協力を求める、(3)就寝・起床時間を整える、(4)身近な人との交流を増やす、(5)軽い運動をして体力をつける、(6)様々な仕事・幅広い働き方を調べる、(7)雇用枠について考える、(8)どこかに通う習慣をつくる。詳細はこちらをご覧ください。

就職後にうつ病を再発しないためのコツを知りたいです。

一般論として、次の5点が考えられます。(1)定期的なカウンセリングを受ける、(2)徐々に慣らしていく姿勢を持つ、(3)生活リズムの乱れに注意する、(4)計画的に休暇を取る、(5)相談相手を持つ。詳細はこちらをご覧ください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

執筆寺田淳平

てらだ・じゅんぺい。

高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。

2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→