障害者雇用の条件とは? 事業主向けに制度の概要やメリット、助成金について徹底解説

会社で障害者雇用を始めるにあたって、このような悩みはありませんか。

- 障害者雇用は何から始めればいい?

- 障害者ってどんな人? 一緒に働けるのだろうか?

- 障害者が働きやすい職場環境にするには?

- 障害者に対してどんな配慮が必要?

本記事では、上記のような悩みを持つ企業の人事や労務担当者に向けて、障害者雇用に関する基礎知識を解説しています。

もちろん、「障害者雇用での就職を検討されている、障害のあるご本人」にとっても参考になると思います。

障害者雇用促進法の内容、事業主が活用できる各種制度や支援機関、助成金の一覧、また実際の障害者雇用の流れなど、人事担当者が知っておきたい項目を網羅しています。ぜひお役立てください。

目次

障害者雇用とは? 障害者雇用の条件などを解説

障害者雇用とは、障害のある人を専用の雇用枠を用いて雇い入れる制度です。障害のある人でも、個々の能力や特性に応じて、安定的に働けるようにすることを目的としています。

一口に障害といっても、その特性や度合いはさまざまです。目に見える身体的な障害がある人もいれば、心の病気を抱えている人、また脳機能に障害がある人などもいます。

内閣府の統計では、障害のある人の数は、次のように示されています。

- 身体障害のある人は約436万人

- 知的障害のある人は約109万人

- 精神障害のある人は約419万人

これは、人口1000人に対して、約76人は何らかの障害があることを示します。(参考:内閣府「令和4年版 障害者白書」)

精神障害のある人の総数については、医療機関にかかったことのある患者数のみをカウントしていることから、障害のある人は潜在的にはもっと多くいると考えられます。

障害のある人を雇い入れることは、障害者雇用促進法に定められた企業の義務でもあります。人事担当者は障害者雇用について一通りの知識を持っておくことが望ましいでしょう。

障害者雇用と一般雇用との違い

雇用には、「障害者雇用」といわゆる「一般雇用」があります。

障害者雇用は、障害のある労働者が、障害の特徴や内容に合わせて働きやすくするため、安心して働くための雇用枠です。

そのため、一般雇用とは就労条件が異なります。

障害者雇用枠で応募するためには、一定の条件を満たしている必要があります(詳細はこちら)。

いわゆる一般雇用は、障害者雇用以外の雇用枠のことです。障害の有無にかかわらず誰でも応募することが可能です。

障害者雇用の条件

一口に「障害」と言っても、その内容や程度は、人によってさまざまです。

障害者雇用に関連する法律上は、障害者=「その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義されています。(参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律 第一章第二条」)。

その上で、「ある人に障害者雇用枠を適用できるかどうか」は、実際には「障害者手帳を所持しているかどうか」で判断します。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」)

障害者手帳とは、障害のある人がその程度や内容によって交付される手帳のことです。

障害者雇用の対象となる「障害者」には、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害も含む)の3つの分類があり、それぞれ障害者手帳の種類も異なります。

- 身体障害のある人:身体障害者手帳

- 知的障害のある人:①療育手帳(自治体によって名称が異なる場合があります。例:東京都の「愛の手帳」)②判定書(児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、障害者職業センターが発行)

- 精神障害のある人:精神障害者保健福祉手帳

種類によって制度の根拠となる法律等は異なりますが、障害者手帳をお持ちの人はいずれも「障害者総合支援法」の対象となり、様々な支援や福祉サービスを受けることができます。

なお、身体障害者手帳には更新制度はありませんが、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要となります。

療育手帳の有効期限は、自治体ごとに年齢に応じて異なります。

障害者手帳を所持している人は、さまざまな福祉および支援サービスを受けられます。障害者手帳について詳しく知りたい人は、下記のコラムから確認してください。

障害者雇用の状況

「雇用されている、障害のある人」の数は年々増加しており、2022年度には下記のように過去最高を更新しました。(参考:厚生労働省「令和4年障害者雇用状況の集計結果」)

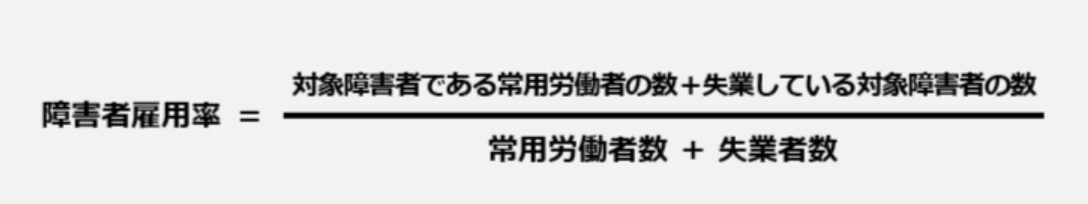

また、民間企業での雇用障害者数の約61万人のうち、身体障害・精神障害・知的障害の内訳は下記のとおりです。 障害者雇用促進法では、「障害者手帳を取得していない、障害のある人」も「障害者雇用」の対象です。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」) しかし、障害者手帳を取得していない障害のある人を障害者雇用で雇用したとしても、障害者雇用促進法上、法定雇用率(詳細こちら)に算定できません。 そのため、企業は「障害者手帳を取得していない、障害のある人」を(障害者雇用という意味では)積極的に採用しない傾向にあります。 障害のある人に関する法律は多数ありますが、雇用に関するルールは、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に定められています。 障害者雇用促進法は、障害のある人が安定的に働けるようにすることを目的として、1960年に制定されました。 この法律では、障害のある人の雇用を促すための措置や、障害のある人が職場で能力を十分に発揮できるように講じるための措置などについて定められています。 障害者雇用促進法では、事業主が雇い入れる労働者の全体人数に対して、一定の割合を障害のある人にするよう義務づけられています。(参考:厚生労働省「事業主の方へ」) この「労働者の全体人数に対する障害のある人の雇用率(の義務)」のことを「法定雇用率」と言います。 具体的には、常時雇用する人数に対して、一定の割合を障害者とする「障害者雇用率制度」というものが存在します。 法定雇用率は下記の計算式で算出されています。 障害者雇用率=(対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数)/(常用労働者数+失業者数) 2023年11月現在では、次のようになっています。 たとえば、民間企業の場合、従業員を43.5人以上雇用している事業主は障害のある人を1人以上雇用しなければなりません。 法定雇用率は、原則5年に1度見直されることになっています。 法定雇用率は段階的に引き上げられていくことが決まっています。(参考:厚生労働省「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」) 民間企業では、2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%になる予定です。 それに伴って、障害者雇用の対象となる事業主の範囲も拡大します。 2024年4月からは「従業員40人以上」の事業主、2027年4月からは「従業員37.5人以上」の事業主が対象となります。 前述した法定雇用率を達成できていない事業主は、納付金が徴収されるほか、行政指導の対象になるため注意が必要です。(参考:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」) 法定雇用率が未達で、常用労働者100人超の企業は、雇用障害者が不足している人数1人あたり月5万円の納付金を納めなければなりません。 また、ハローワークから行政指導が入り、それでも改善が見られない場合は、障害者雇用促進法第47条に基づいて企業名を公表される恐れがあります。 障害者雇用が義務づけられている企業の場合、自社が何人の障害のある人を雇わなければならないか把握し、法定雇用率が達成できているか確認するようにしましょう。 2016年4月に施行された改正障害者雇用促進法では、障害のある人に対する差別が明確に禁止されています。(参考:厚生労働省「事業主の方へ」)

募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などのあらゆる局面で、障害があることを理由に不当な差別的取り扱いを行ってはならないとされています。 例えば、障害があることを理由に、障害のある人を募集や採用の対象から排除することはできません。 また、企業は合理的配慮を提供するよう義務づけられています。 合理的配慮とは、募集・採用時に障害のある人と障害のない人との均等な機会を確保すること、また障害のある人が業務上で支障があったときに改善するための措置を取ることを指します。 例えば、視覚障害がある人に対して、点字や音声で採用試験を受けられるように対応するといったことが考えられます。 とはいえ、特にはじめて障害のある人を雇用するときは、どういった対応が求められるのかわからないのではないでしょうか。 合理的配慮の内容は、障害の特性に応じて変わります。そのため、サポート団体と連携して、実際的な判断をしていくとよいでしょう。 法定雇用率を満たす割合で障害のある人を雇用することは、事業主の義務です。ただ、「義務だから、障害のある人を仕方なく雇う」といったものではありません。 障害のある人を雇用することは、営利団体である民間企業にもさまざまなメリットがあります。 法定雇用率を達成している企業は、障害のある人を雇い入れた人数に対して、一定数を超えた人数1人につき、月2万7000円の調整金が支給されます。 また、障害のある人を多数雇用している中小企業は、超過1人につき月額2万円の報奨金を受けられるメリットがあります。 そのほかにも、障害のある人を雇い入れるために、施設や設備を改善したり介助者を配置したりする際に、助成金が支給されることがあります。 詳しくは、こちらで解説しています。 障害のある人が活躍できる場を作ることは、企業のCSR(社会的責任)を果たすことにも繋がります。 企業が果たすべき社会的責任の範囲は、環境問題や人権問題など多岐に渡りますが、障害のある人を積極的に雇用することもそのひとつといえます。 障害のある人を積極的に採用する姿勢を見せることで、社会からの評価も高まるでしょう。(あくまで結果として、会社のブランディングに繋がることもあるかもしれません)。 多様性が認められた社会は、マイノリティ以外の多くの人にとっても快適な社会です。 「ある人が、社会生活のあらゆる局面において、常にマジョリティ側であること」などあり得ず、誰もが多かれ少なかれ何らかの生きづらさを抱えているのではないでしょうか。 障害のある人への配慮が行き渡った社会の実現を目指すことは、自分自身の生きづらさを解消していくことでもあるのです。 障害のある人の視点を通して、これまで顕在化していなかったニーズに気づくこともあります。 社会は、現役の労働人口だけで成り立っているわけではありません。 市場に自社のサービスや商品を展開していくうえで、障害のある人の視点が役に立つ可能性は十分にあり得ます。 聴覚障害や視覚障害などの障害のある人に業務指示をする際は、丁寧なコミュニケーションが求められることもあります。 また発達障害の特性などによっては、曖昧な指示だと十分に理解してもらえないケースもあるでしょう。 障害のある人とのコミュニケーションを深めていくことで、社内全体のコミュニケーションスキルが底上げされる可能性があります。 このように、障害者雇用は「障害のあるなしにかかわらず、誰もが働きやすい環境を作る」ように努力することでもあるのです。 この章では、障害者雇用を行うにあたって受けられる助成金や、その受給条件について解説します。 ハローワークや職業紹介事業者の紹介を通じて、安定的な就職が困難な求職者を、原則3か月間トライアル雇用することで受けられる助成金です。 支給対象者1人につき月額4万円が事業者に対して支払われます。(参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金 一般トライアルコース」) ハローワークなどの紹介を通じて、高齢者や障害のある人などの就職困難者を継続的に雇い入れることで受けられる助成金です。 対象労働者は、高齢者や母子家庭の母、重度障害者等を除く身体・知的障害のある人等が該当します。支給対象者1人につき、1〜3年に渡って60〜240万円が支給されます。(参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」) 障害のある人の特性に応じて、雇用形態や柔軟な働き方などを工夫することでことで受けられる助成金です。 「柔軟な時間管理・休暇取得」「短時間労働者の勤務時間延長」「正規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理解の促進」といった措置が対象となります。(参考:厚生労働省「障害者雇用安定助成金」) 障害のある人のために、作業施設などを設置、または整備する事業主に対して助成されます。 作業施設を工事または購入によって設置・整備する第1種と、賃借によって設置・整備する第2種によって支給額が異なります。(参考:厚生労働省「障害者作業施設設置等助成金」) 継続して雇用する障害のある人のために、福祉施設などの設置・整備を行う事業主、または事業団体に対して助成されます。 福祉施設の設置・整備に要した費用に1/3を乗じた額が支給されます。(参考:厚生労働省「障害者福祉施設設置等助成金」) 障害のある人を多数継続して雇用しており、障害のある人のために必要な施設などの整備を行う事業主に対して助成されます。対象費用に2/3を乗じた額が支給されます。(参考:厚生労働省「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」) 新たに雇い入れる、または継続して雇用する障害のある人の障害の特性に応じた介助者の配置などを行う事業主に対して助成されます。 支給対象費用に2/3を乗じた額が支給されます。(参考:厚生労働省「障害者介助等助成金」) 職場への適応、定着に課題を抱える障害のある人に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成されます。 支援計画に基づいて支援が行われた期間に対し、障害のある人の勤務形態や障害の種別に応じて3〜12万円が支給されます。(参考:厚生労働省「職場適応援助者助成金(障害者職場適応援助コース)」) 新たに雇い入れる、または継続して雇用する障害のある人の障害の特性に応じて、通勤を補助する措置を行う事業主に対して助成されます。 措置の内容は、障害のある人を入居させるための住宅を賃借することや、障害のある人が通勤するためのバスを購入するなど多岐に渡り、それぞれ支給額が異なります。(参考:厚生労働省「重度障害者等通勤対策助成金」) 雇用する労働者に対して、職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や賃金の一部が助成されます。 施設または設備の設置・整備または更新にかかる費用、また障害者職業能力開発訓練の運営費の内容に応じて支給額が異なります。(参考:厚生労働省「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」) 実際に障害者雇用を行う際の流れを解説します。 障害者雇用を考えているときは、まずハローワークやサポート団体へ相談しましょう。 特にハローワークは、障害のある人をサポートする就労支援チームの中心的役割を担っています。また、就職を希望している人の多くがハローワークに求職登録をしています。 ハローワークでは、障害のある人への支援と同時に、事業主に対してもさまざまな指導を行っています。 例えば、障害のある人の採用や、障害者雇用率達成のための職域開拓、職場環境整備、特例子会社設立などです。 また、助成金の案内も受けられます。助成金は種類が多く、それぞれ受給条件も異なるため、詳しくはこちらをご覧ください。 ハローワーク以外に、民間の紹介者を通じて求職者を募集することもできます。 団体によって提供するサービスが異なりますので、詳しくは各団体のウェブサイトなどでご確認ください(詳細はこちら)。 ハローワークなどの公的機関では、障害者雇用に関する事業者向けのセミナーが開催されています。 積極的に参加して、障害者雇用に関する各種制度や就労支援機関について、包括的に理解を深めておくとよいでしょう。 障害者雇用を行っている企業や支援機関を個別見学できることもあります。 各地自体のハローワークの公式サイトに、障害者雇用に関してまとめられたページがあります。 ここでは参考として、東京都・神奈川県・大阪府の例を紹介します。 法定雇用率の達成を目標として、自社で採用可能な障害種別、採用人数、採用時期、職務内容や労働条件などを決定します。 特に職務内容の選定は大事です。既存の職務から障害のある人に任せる業務を切り出すほか、新しい業務を創出することもできます。 採用活動を行う前に、受入準備を進める必要があります。 設備の改善といった物理的な準備はもちろん、障害のある人とともに働くにあってどのような配慮が必要か、社内で十分に認識をすり合わせることが重要です。 雇用形態、就業時間、賃金などの労働条件は、最終的には障害のある求職者本人の希望などを踏まえて決定することになります。 採用活動が始まったら、まずは労働条件を記載した求人票を、自社の求職活動情報サイト、ハローワーク、求人サイトなどに提出しましょう。 ハローワークでは障害者就職面接会が開催されることもあります。 障害のある人と一度に多く顔を合わせることができますので、参加を検討するとよいでしょう。 ハローワーク以外の就労支援機関とも連携を進めていくと、採用活動がスムーズに進みます。就労支援機関については、こちらで紹介します。 選考は、面接や筆記試験といった一般的な選考方法で行いますが、障害の特性に応じて配慮は必要です。 例えば目の見えない方なら点字で試験を受けられるようにする、耳が聞こえない方の場合は筆談で面接を行うといったことです。 採用面接では、働く上で必要なことは確認しておくようにしましょう。支障なく仕事を進めるうえでも、障害の状況についてしっかりと把握しておくことが大切です。 障害のある人を採用した後は、職場に定着して安定的に働けるようフォローを行います。 支援担当者など社内の人材育成も欠かせません。各種支援機関と連携しながら、具体策を検討していきましょう。 この章では、就労(就職のための準備・就職活動・就職後の社会人生活など)に関するお悩みをサポートする団体を紹介します。 障害者雇用での就職を検討されている障害のある人はもちろん、企業の人事や労務担当者にとっても、雇用する障害のある人の支援のための参考になるはずです。 就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す病気や障害のある人向けに、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供しています。 就労移行支援事業の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。 ①〜③を満たせば、障害者手帳は必須ではありません。 私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。 新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。 障害者手帳が交付されていない軽度のうつ病の人などでも、専門医による診断書があれば支援を受けることができます。 具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には次のような幅広いサポートを行います。 地域障害者職業センターでは、障害を抱える一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、復職支援、職業訓練などの専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。 運営は、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行っており、全国47都道府県に設置されています。 また、当事者だけでなく、事業主に対しても雇用管理に関する相談・援助を実施しています。障害者雇用をご検討中の事業主も、有益なアドバイスが得られるでしょう。 障害者就労支援センターとは、 障害者の就労機会の拡大を図るため、市区町村が設置する支援施設のことです。 就労全般に関する相談や、就職に向けたサポート、ハローワークへの同行などの支援を行っています。 障害者就労支援センターの設置は各自治体によって異なるため、お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。 障害者就業・生活支援センターでは、就業及びそれに伴う日常生活上の支援が必要な障害のある人に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問などを実施しています。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」) 厚生労働省の資料によると、2023年4月時点で337センターが設置されています。 当事者の身近な地域において、就業面と生活面を一体に捉えた相談と支援を行っています。仕事に関係する支援だけでなく、金銭管理などの経済面や住居のことまで、多岐にわたって相談できる団体です。 発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、特性に悩む当事者や家族の生活をサポートする支援機関です。 文字通り、障害の中でも「発達障害」の関係者が利用できます。 幼少期から発達障害が疑われる人だけでなく、大人の発達障害の人も支援の対象です。また、確定診断がなくても、発達障害の可能性がある人であれば、窓口での相談が可能となっています。 窓口は、各都道府県や指定の事業所に設置されています。 現代の仕事探しでは、転職エージェントの利用は一般的な方法と言えます。 近年では、病気や障害のある人への転職支援も行っているところが増えてきています。 地域若者サポートステーション、通称「サポステ」は、「働くことに踏み出したい15歳~49歳までの現在、お仕事をされていない方や就学中でない方」たちとじっくりと向き合い、「働き出す力」を引き出し、「職場定着するまで」を全面的にバックアップする厚生労働省委託の支援機関です。 ジョブコーチとは、法によって定められた「職場適応援助者」のことです。 障害のある人に対して、従業員との関わり方や、実際的な作業の進め方など、職場に適応するためのアドバイスをします。また、事業主に対しても、障害の特性を踏まえた作業の提案や、仕事の教え方などをアドバイスしてくれます。 ジョブコーチには、 地域障害者職業センターに所属するジョブコーチが事業所に出向する「配置型」、社会福祉法人などに所属するジョブコーチが事業所に出向する「訪問型」、また自社の従業員がジョブコーチ養成研修を受けて、社内で支援を行う「企業在籍型」の3つがあります。 障害者雇用自然人材ネットワークシステムは、「障害者雇用管理サポーター」として登録されたさまざまな分野の専門家に相談できるシステムです。 障害者雇用に関わる労務管理や、従業員の健康管理、また障害者のために設備を改修する場合などに、専門家に相談することが可能です。 専門分野や活動地域、障害者の種別などの条件で検索が可能です。 専門家への相談を検討している事業者は利用してみるといいでしょう。 障害者雇用について知っておきたい知識を網羅的にご紹介しました。 障害者雇用をサポートする各種制度はさまざまです。ぜひ専門機関と連携して、障害のある人の働きやすい職場の実現を目指してください。 障害者手帳を取得していないのですが、障害者雇用は可能ですか? 障害者雇用促進法では、「障害者手帳を取得していない、障害のある人」も「障害者雇用」の対象です。ただし、障害者手帳を取得していない障害のある人を障害者雇用で雇用したとしても、障害者雇用促進法上、法定雇用率に算定できません。詳細はこちらをご覧ください。 障害者雇用で働くメリットを知りたいです。 一般論として、次の4点が挙げられます。①施設や設備を改善するための経済的サポートを受けられる、②会社のCSRやダイバーシティ実現、③これまで顕在化していなかったニーズに気づく、④職場のコミュニケーションやモチベーションが高まる。詳細はこちらをご覧ください。 監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。 執筆寺田淳平 てらだ・じゅんぺい。 サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC) うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→

補足:障害者雇用促進法では障害者手帳を取得していない障害のある人も対象

障害者雇用の制度

障害者雇用促進法とは?

法定雇用率とは?

障害者雇用の対象となる事業主

法定雇用率を達成できていない場合は行政指導の対象に

差別禁止、合理的配慮義務とは?

障害者雇用を行うメリット4点

メリット①施設や設備を改善するための経済的サポートを受けられる

メリット②会社のCSRやダイバーシティ実現

メリット③これまで顕在化していなかったニーズに気づく

メリット④職場のコミュニケーションやモチベーションが高まる

障害者雇用における助成金10選

種類①トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

種類②特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

種類③障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

種類④障害者作業施設設置等助成金

種類⑤障害者福祉施設設置等助成金

種類⑥重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

種類⑦障害者介助等助成金

種類⑧職場適応援助者助成金(障害者職場適応援助コース)

種類⑨重度障害者等通勤対策助成金

種類⑩人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者雇用の流れ

流れ①ハローワークなどサポート団体にへ相談する

流れ②障害者雇用について知る

流れ③採用計画を検討する

流れ④労働条件を検討する

流れ⑤採用活動

流れ⑥採用後のフォロー

障害者の雇用をサポートする団体10選

団体①就労移行支援事業所

団体②ハローワーク

団体③地域障害者職業センター

団体④障害者就労支援センター

団体⑤障害者就業・生活支援センター

団体⑥発達障害者支援センター

団体⑦障害者雇用に特化した転職サイト・転職エージェント

団体⑧地域若者サポートステーション

団体⑨ジョブコーチ(職場適応援助者)

団体⑩障害者雇用支援人材ネットワークシステム

まとめ:制度や支援機関を積極的に利用しよう

![]()

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。

2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。