LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が仕事でできる対処法11選 困りごと別に解説

このコラムと同じ内容を、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人にも読みやすいとされるフォント「UDデジタル教科書体」を用いたPDFで公開しています。

一部、このページと違う部分もありますが、全体の趣旨は同じです。

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

「LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は、「勉強する子ども」によく見られるものと思われがちです。ですが、子どもの頃からLD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が、大人になって、仕事に就いてから困りごとに直面するというケースも珍しくありません。

このコラムを読んでいるあなたは、働く中で、次のような困りごとを抱えてはいないでしょうか?

- 書類がうまく読めない…

- 上司の話をメモできない…

- 計算ができず作業が進まない…

こういったお悩みも、働き方に少し工夫を加えるだけで解決できるかもしれません。

このコラムでは、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が仕事でできる対処法や仕事選びのポイント、利用できる支援制度、支援機関を解説します。

このコラムを読むことで、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のあるあなたは、仕事上の困りごとを解消し、充実した社会生活を送れるようになるでしょう。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の特性上、このコラムの内容を独力で読み進めることが大変な方もいらっしゃるかと存じます。ご家族や支援者の方と一緒に読み進めていただいても問題ありません。あせらず、ゆっくりお読みください。

目次

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人の雇用状況

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)を含む発達障害のある人の雇用状況は、法改正や社会情勢に応じて常に変化しています。

厚生労働省が2023年(令和5年)12月に発表した資料によると、雇用されている障害のある人の数は64万2178人でした。(参考:厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」)

これは対前年差で2万8220人の増加、対前年比で約4.6%の増加という数字です。

つまり、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)を含む障害のある人の雇用数は増えています。

また、雇用されている障害のある人の内訳は以下のとおりです。

- 身体障害者:約36万157.5人(対前年比約0.7%増)

- 知的障害者:約15万1722.5人(同約3.6%増)

- 精神障害者:約13万298.0人(同約18.7%増)

特に精神障害のある人の雇用率が顕著に伸びています。

この結果から、障害のある人が働く環境が徐々に整ってきていることがわかります。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)があるからといってあきらめる必要はないのです。

発達障害の雇用の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人の仕事での困りごと5選

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人は、仕事をする中で困りごとが出てくる場面がありますよね。

周りの人にはなかなかわかってもらえず、つらい思いをすることもあるでしょう。

この章では、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人の仕事での困りごとを5つ挙げます。

もしあなたと同じ悩みなら共感していただき、違う悩みならそのように思う人もいると知識を蓄えていただければ幸いです。

困りごと①仕事の資料・マニュアルなどの文章を正確に読み込むことが難しい

仕事をするうえでは、資料・マニュアルなどの文章を読む機会が多いでしょう。

しかし、正確に読み込むことが難しく、思い通りに行動できない場面もあるのではないでしょうか。

この困りごとに対する対処法は、こちらの対処法①〜④を試してみてください。

困りごと②業務のメモを取ることが難しい

仕事中に上司からの指示やお客様の要望など、メモを取る機会があるでしょう。

しかし、メモを取ることが難しく、うまく要件を伝えられなかった経験はありませんか。

書き取りが難しい方は、「手書きのメモ」にこだわる必要はありません。

この困りごとに対する対処法は、こちらの対処法⑤〜⑦を試してみてください。

困りごと③時計が読めず、時間管理が難しい

ビジネスの場において時間は非常に重要であり、時間管理が基本と言っても過言ではありません。

しかし、時計が読めないために時間管理が難しく、困った経験があるのではないでしょうか。

この困りごとに対する対処法は、こちらの対処法⑧を試してみてください。

困りごと④自分の力のみで計算を行うことが難しい

備品の発注や金額計算など、仕事の場で計算する場面は多いものです。

しかし、自分の力のみで計算を行うことが難しいために、業務がうまくいかなかったことはありませんか。

この困りごとに対する対処法は、こちらの対処法⑨〜⑩を試してみてください。

困りごと⑤自分の考えをまとめるのが苦手で、会議などで提案ができない

プロジェクトや会議など、意見を求められる場面もあるでしょう。

しかし、自分の考えをまとめるのが苦手なために、うまく意見を言えなかった経験がある人もいるのではないでしょうか。

この困難は、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)に限らず、発達障害のある人全般に見られる傾向です。

「提案したいこと」は頭の中にあるはずなのに、それを「発言というかたちにまとめて提案することが苦手…」という状態です。

この困りごとに対する対処法は、こちらの対処法⑪を試してみてください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が仕事でできる対処法11選

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が持つ仕事の困りごとに対して、対処法は存在します。

どうにもならないと諦めず、この章で紹介する対処法を試してみてください。

前提:LD/SLD(学習障害/限局性学習症)との向き合い方

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は、その人が生まれつき持っている、脳の「特性」の一つといえます。

訓練などによってLD/SLD(学習障害/限局性学習症)の程度が多少変化することはありますが、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の特性が根本的になくなることはありません。

しかし、あなたがご自身のLD/SLD(学習障害/限局性学習症)の特性を理解し、不得意なことを補う手段をあらかじめ用意することで、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)と上手に付き合っていくことはできます。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)でお悩みの人は、ご自身の不得意なことについて、詳細にまとめてみるとよいでしょう。

不得意なことを理解することで、あなたのできること・得意なことが見えるようになり、「不得意なこと」を「できること・得意なこと」で補う方法を考えることにつながります。

あなたがご自身の不得意なことをまとめる際は、ご家族や支援機関の相談員、かかりつけの医師など、あなたの身近にいる支援者に相談し、一緒に考えてみることがオススメです。

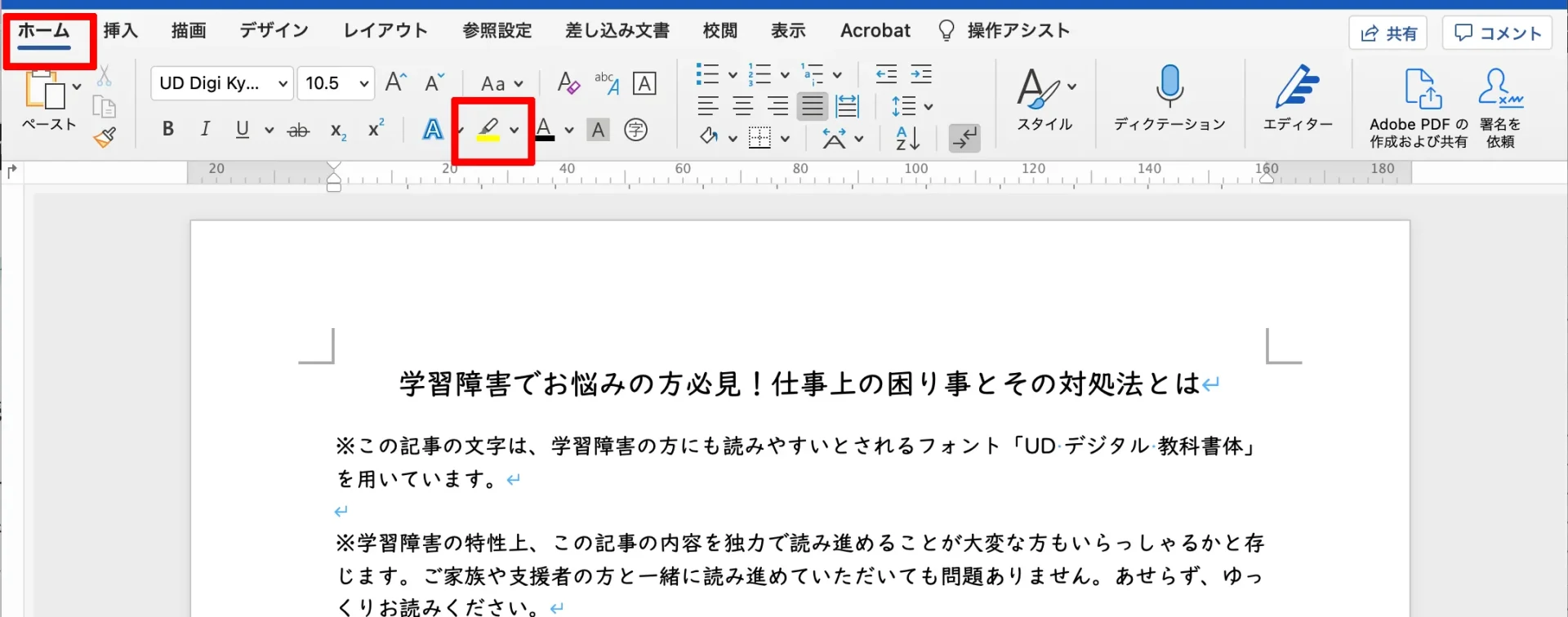

対処法①読んだ部分に蛍光ペンなどで色を引いていく

長い文章でも、時間をかければ読み進められるという方は、蛍光ペンなどを使ってみるとよいでしょう。

文章に色を引きながら読み進めていくと、今読んでいる箇所がわかるため、文の読み飛ばしを防げます。

最近では、「カラーバールーペ」という文具も販売されています。

カラーバールーペは、文の一行分を拡大し、色を引いたような状態にできるものです。

書き込みができない書類を読む場合に役立ちます。

また、Wordでパソコン文書を読む際は、「ホーム」タブ→「フォント」の中にある「蛍光ペン」の機能を使用できます。

対処法②文字のフォントを変更してみる

「デジタル文字を読むのは不得意だが手書きの文字なら読める」という方は、文字のフォントを手書き風に変更してみるのがよいでしょう。

最近では、「ユニバーサルデザイン書体(UD書体)」というフォントが登場しています。

ユニバーサルデザイン書体は、「文字のかたちがわかりやすいこと」「文章が読みやすいこと」「読み間違えにくいこと」をコンセプトに開発されたフォントです。

ユニバーサルデザイン書体の一つである「UDデジタル教科書体」は、読み書きが不得意な方に配慮したフォントです。

具体的には、「手書き文字のような形を保ちつつ」「線の太さの強弱を抑える」「文字の空白部分を広くする」などといった工夫が施されています。

Windowsのパソコンの場合、「Windows 10」以降のバージョンであれば、「UDデジタル教科書体」が標準搭載されています。

デジタル文書を読む際は、試しに使用してみるとよいでしょう。

とはいえ、全ての人にユニバーサルデザイン書体が合っているとは限りません。

あなたが一番見やすいと思う書体を、ぜひ探してみてください。

対処法③職場の人や読み上げソフトに文章を読み上げてもらう

文字が全く読めないという場合は、資料やマニュアルの内容を口頭で説明してもらうよう、上司など職場の人に相談してみましょう。

職場の人に頼みづらいという場合は、音声読み上げができるソフトやアプリを利用してみるのもよいでしょう。

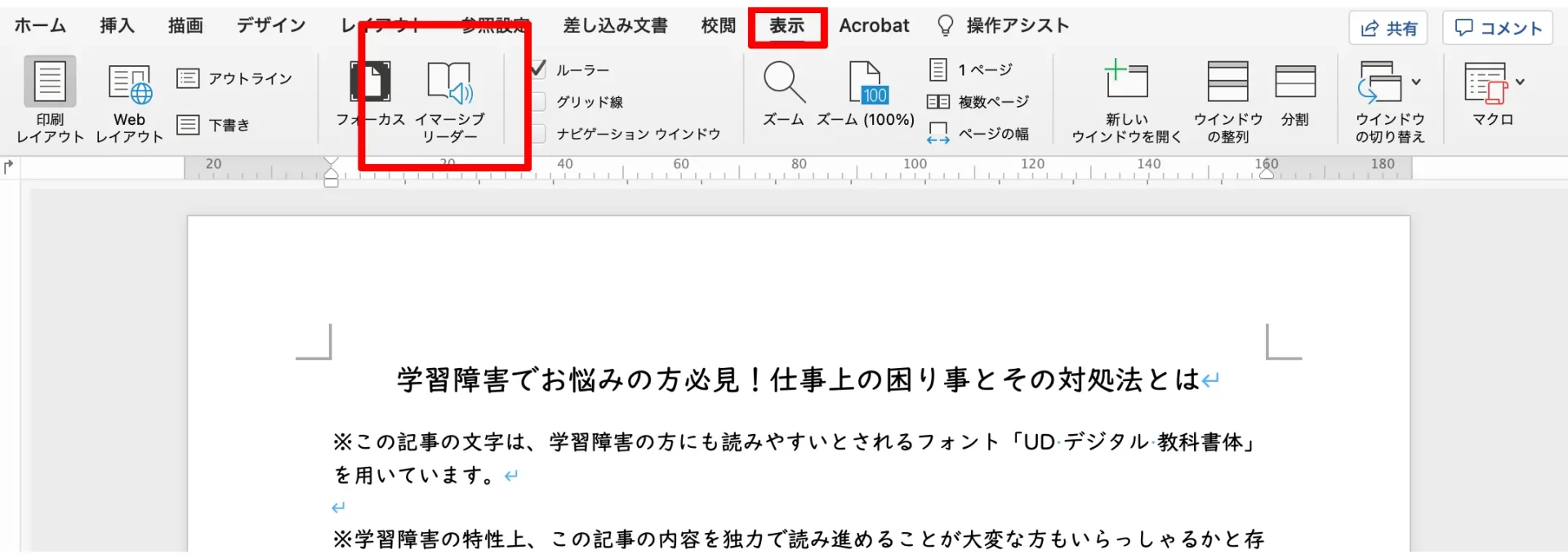

Wordの文書を読む場合は、「表示」タブの中にある、「イマーシブ リーダー」の機能が便利です。

「イマーシブ リーダー」をクリックし、読み上げてほしい箇所をドラッグしてから「音声読み上げ」をクリックすると、選択した文の読み上げが行われます。

また、メールなどの文を読む際も、文をコピーしてWordに貼り付けることで、「イマーシブ リーダー」の機能を利用できます。

対処法④文書やメモに図解や表を使う

文字情報を読み取ることが難しい場合には、視覚的なイメージで理解するようにすると理解力が上がります。

「イラストを描くことで、素早くメモを書けるようになった」という方もいます。

対処法⑤ボイスレコーダーで録音する

口頭での指示を受ける際は、専用のボイスレコーダーやスマートフォンのアプリなどを使って録音するとよいでしょう。

ボイスレコーダーには録音した日時も自動で記録されるため、データの検索もすぐにできます。

なお、「録音が問題視される状況」もあるため、録音の前には必ず相手に相談しましょう。

対処法⑥カメラで写真撮影する

会議でホワイトボードなどに板書された内容は、スマートフォンなどのカメラで撮影するとよいでしょう。

会議が終わったタイミングや、会議中に消されそうになった際などに、相手の許可を取ってから撮影するようにしましょう。

対処法⑦動画で撮影する

道具の使い方や挨拶の仕方など、手順の多い動作を記録する場合は、動画で撮影するとよいでしょう。

録音同様に、撮影は、事前に相手に相談してから行うようにしましょう。

対処法⑧アプリのリマインダー機能を使用する

時計による時間管理が難しい場合は、アプリのリマインダー機能を活用してみてください。

リマインダーとは、予定や約束などを忘れないように、指定の時間にメールやメッセージ、アラームなどで通知してくれるもののことを言います。

リマインダー機能を活用することで、時計に頼らなくても、予定や約束の時間が近いことに気づきやすくなります。

リマインダー機能は、「Googleカレンダー」や「Lifebear」などのスケジュール管理アプリで使用することができます。

また、iPhoneのスマートフォンには、「リマインダー」アプリが標準搭載されています。

対処法⑨電卓や電卓アプリを使用する

ちょっとした確認のために計算するときは、電卓を活用しましょう。

自分の計算が合っているか確かめたい場合は、職場の人に話して、ダブルチェックを行ってもらうようにするとなおよいです。

計算の途中式に間違いがないか、ご自身で確認したい場合は、スマートフォンの電卓アプリが便利です。

電卓アプリの中には計算中に途中式が表示され、さらに計算結果を履歴に残すことができるものがあります。

計算間違いをしても、どこで間違えたのかを確かめることができます

一例として、「計算機+式が見える電卓」というアプリには、途中式の表示や履歴の記録に加え、履歴の計算式を編集する機能があります。

そのため、計算式の間違えた箇所のみを訂正することができます。

対処法⑩自分にとって難しいと感じたら丁重に断る

数値データを扱う業務は、正確さが求められる場面が多いものです。

職場で数値データの管理などの業務の依頼があったときは、正直に障害のことを話し、ほかの人に任せてもらうように頼んでみることも大事です。

無理をして取り組むと、業務に支障が出る上に、結果的にあなたの心理的負担にもつながってしまうこともあります。

「できないこと」を無理して行うよりも、「できること」に取り組んでいく意識を持つとよいでしょう。

対処法⑪あらかじめ、自分の考えをまとめた原稿などを作成する

「提案したいこと」があるなら、会議の前に「自分が読みやすい形の原稿」を作成しておきましょう。

会議中には、その原稿を確認しながら発言することで、スムーズに提案ができるようになります。

補足:対処法を行うには、職場の人の理解が必要

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の特性の現れ方は、人によって差があり、それぞれ「できること」「できないこと」は異なります。

そのため、自分の特性を正確に知り、リストを作り、自分が特に苦手な分野を提示するという方法もあります。

その上で、「職場の人に理解を求めること」で、対処法はより実施しやすくなります。

職場の人の理解を得ることができれば、不得意な作業への援助を受けやすくなります。

また、不得意な作業を極力行わなくて済むように配慮してもらえることもあります。

理解を求めるための具体的な方法の例としては、ナビゲーションブックの活用があります。

ナビゲーションブックとは、障害のある人が、自分の特徴・特性・対処法・配慮してほしいことをまとめたもののことです。(参考:障害者職業総合センター「支援マニュアルNo.13 発達障害者のワークシステム・サポートプログラム ナビゲーションブックの作成と活用」)

なかなか障害のことをわかってもらえない場合は、ナビゲーションブックを活用して理解を促すのも一つの手です。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人の仕事選びのポイント4点

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が仕事での困りごとをなるべく少なくするためには、仕事選びの際にいくつかポイントを押さえておく必要があります。

以下のポイントを意識すると、自分らしさを生かしながら仕事に取り組めるようになります。

ポイント①自分の苦手な作業をしっかり伝える

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)と一言で言っても、それぞれ症状や度合いは異なります。

そのため、自分はどのような作業が苦手なのかをしっかり勤務先や上司に伝えておけば、理解を得られやすくなります。

また、苦手な作業でも「時間をかければできる場合」と「時間をかけてもできない場合」で対応は異なってくるでしょう。

たとえば、接客業で計算が苦手でも、タブレットやレジで自動計算してくれる場合であれば対応できる可能性はあります。

少しでもそういった場面を避けたい場合は、料理を運ぶ仕事に従事させてもらえるかもしれません。

このように、自分の苦手な作業をしっかり伝えておくことで、よりあなたに合った仕事に巡り合える可能性が高まるのです。

ポイント②人事異動が少ない仕事を選ぶ

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)について理解が深い上司であれば、仕事もやりやすくなります。

しかし、人事異動が頻繁にあると、そのたびに一から説明し、理解を得なければなりません。

そのため、はじめから人事異動が少ない仕事を選ぶのも一つの手です。

周りの人が変わらなければ、働きやすい環境を維持できます。

このあたりも仕事を始めるときに相談してみるといいかもしれません。

ポイント③相談窓口がある仕事を選ぶ

どれだけ周りがLD/SLD(学習障害/限局性学習症)について理解があっても、どうしてもうまくいかないことやストレスが溜まる出来事は起きるでしょう。

そのようなときに相談できる相手がいないと抱え込んでしまい、うつ病などの二次障害にも発展しかねません。

そのため、勤務先に相談窓口がある仕事を選ぶのがおすすめです。

相談窓口が設置されていれば、困ったときにすぐ相談できます。

もし相談する機会が少なくても、相談窓口があるというだけで安心につながるのではないでしょうか。

ポイント④雇用枠を検討する

雇用枠には、「障害者雇用」と「一般雇用」があります。

障害者雇用は、障害のある労働者が、障害の特徴や内容に合わせて働きやすくするため、安心して働くための雇用枠です。

対して、一般雇用は、障害者雇用以外の雇用枠のことです。障害の有無にかかわらず誰でも応募することが可能です。

働く側にとっての障害者雇用の大きなメリットは、「障害の特性に合わせた配慮をしてもらえる」という点です。

本人が不得意な業務を極力行わず、得意な業務を主に任せてもらえるように業務内容を調整してもらいやすくなります。

職場によっては、就労後でも一般雇用から障害者雇用への移行が可能なところもあります。

障害者雇用を検討される場合は、職場の担当者に確認してみてください。

ただし、「一般雇用であれば、特性に対する配慮を得られない」というわけではありません。

一般雇用でも、事業者などの雇用側は、病気・障害などへの合理的配慮を提供することが努力義務となっています。(参考:厚生労働省「平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。」)

合理的配慮とは、募集・採用時に障害のある人と障害のない人との均等な機会を確保すること、また障害のある人が業務上で支障があったときに改善するための措置を取ることを指します。(参考:厚生労働省「事業主の方へ」)

自身のLD/SLD(学習障害/限局性学習症)の特性を踏まえて、「合理的配慮があれば、この一般枠で働きたい、働けそう」と思った場合は、配慮の申請を行ってみるとよいでしょう。

障害者雇用の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が利用できる支援制度12選

この章では、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が利用できる支援制度を解説します。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が利用できる支援制度は、お金を受給できる支援制度や各種支払いを減免できる支援制度などたくさんあります。ご安心ください。

支援制度を利用することは、全く恥ずかしいことではありません。

支援制度を利用しつつ、経済的に安心してLD/SLD(学習障害/限局性学習症)と向き合うことで、仕事復帰・仕事探しも含めて「次の一歩」にも進みやすくなります。

その点を心に留めながら、支援制度の利用を検討してみてください。

ただし、個々人の状況によって、「支援制度の利用対象であるかどうか」「どの程度の支援を受けられるか」は異なります。つまり、紹介する支援は、「LD/SLD(学習障害/限局性学習症)なら必ず利用できる」とは限りません。

どの支援制度を利用できるかわからない方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口やこちらで解説する支援機関に相談してみてください。

支援制度①自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。LD/SLD(学習障害/限局性学習症)もその支援の対象です。(参考:厚生労働省「自立支援医療について」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」)

通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割です。自立支援医療制度を利用すれば、原則1割まで軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。

さらに、自己負担額には上限が設定されています。1割負担であっても、月額の上限以上となる金額は、原則として負担を免除されます。ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担額が変動したり、対象外になったりする場合があります。

また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、さらに軽減措置が行われます。

自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。

- 精神通院医療:精神疾患の治療など

- 更生医療:身体障害に関わる治療など

- 育成医療:身体障害がある子どもに関わる治療など

特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象です。

具体的な支援内容や条件、名称は、自治体によって異なります。

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

支援制度②障害者手帳

障害者手帳とは、障害がある人に交付される手帳のことです。

障害者手帳をお持ちの人は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」の対象となり、さまざまな支援が受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)

障害者手帳には、障害の内容によって下記の3種類があります。

- 身体障害者手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

- 療育手帳

症状の程度にもよりますが、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)などの状態にある場合、「精神障害者福祉保健手帳」を申請できる可能性があります。

障害者手帳のメリットは下記のとおりです。

- 税金控除の対象になる

- 各種公共料金などの割引がある

- 医療費などの助成がある

- 補装具費用が安くなる

- 障害者雇用での就職も選択できる

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

障害者手帳については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度③障害年金

障害年金とは、病気やケガ、障害によって仕事や生活に影響が出た場合に年金加入者が年金を受給できる支援制度のことです。(参考:日本年金機構「障害年金」)

「事故で足を失った」「生まれつき四肢が不自由」「知的障害がある」などのケースだけでなく、発達障害・精神疾患・生活習慣病なども受給の対象になります。

一般的な年金は高齢者にならなければ受け取れませんが、障害年金は現役世代でも受給できることが特徴です。

障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害厚生年金に関しては、補足的に障害手当金という制度もあります。

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

障害年金については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度④特別障害者手当

特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度な障害があり、日常生活において常に特別な介護を必要とする人に対して、必要となる精神的、物質的な負担の軽減を目的に手当を支給する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)

利用できる場合、2023年4月現在では、月額2万7980円を受給できます。

ただし所得制限があり、受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母など)の前年の所得が一定の額以上である場合は手当が支給されません。

申請は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で行えます。

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

支援制度⑤特別障害給付金制度

特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金などの受給要件を満たせず障害年金を受給できない障害のある人に対する福祉的措置として創設された支援制度のことです。(参考:日本年金機構「特別障害給付金制度」)

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づく給付であり、障害基礎年金や障害厚生年金とは異なる制度です。(参考:e-Gov法令検索「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」)

障害基礎年金1級相当に該当する人は月額5万3650円(2023年時点)、障害基礎年金2級相当に該当する人は4万2920円(2023年時点)が、支給されます。

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

支援制度⑥失業保険(失業手当、雇用保険給付)

失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。

原則、下記の2点が条件です。

- 退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと

- 求職活動を行っていること

ここで言う求職活動とは、企業への面接訪問などに限らず、窓口相談や職業訓練も含まれています。それらの活動ができる場合、「就職活動をして労働する」ことができない人でも条件を満たすことは充分可能です。

具体的な受給期間(90日~360日)や金額(在職中の給与の約50~80%)は、その人の状況によって異なります。また、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)などの障害によって求職活動条件を満たせない場合には、受給期間を延長することも可能です。

また、これまで述べてきた失業保険は「基本手当」と呼ばれるものになります。

病気やケガ、障害によって15日間以上、引き続いて求職活動ができない場合は、「傷病手当」という別の給付金を受給することができます。

なお、雇用保険上の傷病手当は、こちらで解説した傷病手当金とは異なることに加えて、両方を同時に受給できない点には注意してください。また、公務員は対象ではないため、注意してください。

申請は、お住まい自治体に設置されているハローワークで行なえます。(参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

失業保険の詳細については、下記コラムで解説しています。うつ病のある人に向けたコラムではありますが、参考になると思います。ぜひご覧ください。

支援制度⑦傷病手当金

傷病手当金とは、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)を含む何らかの病気やケガ、障害のために仕事を休む場合に「健康保険」の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。国民健康保険の加入者は対象外です。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)

傷病手当金は、退職前の在職中に受給するお金です。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。

傷病手当金の受給対象は、病気やケガ、障害によって就労不能であり、十分な給与が支給されない人です。そのため、医師の診断書が必要です。

傷病手当金の窓口は、全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の例では、下記のすべての条件を満たしている必要があります。

- 業務外の病気やケガ、障害で療養中であること

- 療養のための労務不能であること

- 4日以上仕事を休んでいること

- 給与の支払いがないこと

各条件には、さらに「給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される」などの補足が付いています。

そのため、対象となる協会・組合に問い合わせたりウェブサイトを参照したりして、しっかりと条件を確認することが大切です。

また、傷病手当金の受け取りのためには、基本的に働けない理由を証明する診断書の提出が必要になります。

具体的な支給額は、対象者の標準報酬月額などによって異なります。

さらに詳しい支給額を知りたいという方は、まずは職場の人事部に一定期間の給与額などを確認した上で、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

気になる方は、ご自身の加入している健康保険に問い合わせてみましょう。

支援制度⑧労災保険(労働が原因の疾病の場合)

労災保険とは、仕事中や通勤中に病気やケガ、障害などの労働災害が発生した場合に、その補償を得られる支援制度のことです。(参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」)

しかし、一般的にLD/SLD(学習障害/限局性学習症)を理由とした労災保険の適用はできません。

なぜなら、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は業務によって発生する性質のものではないからです。

とはいえ、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人も、一般的な条件を満たせば労災保険を利用できます。

支援制度⑨生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは、仕事や住まいの確保に困窮している人に対して、各々の生活状況に応じた支援を提供する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「制度の紹介」、東京都福祉保健局「生活困窮者自立支援制度について」)

生活困窮者自立支援制度は、こちらで解説する生活保護の受給に至る前に、対象の人の自立を促進することを目的に制定されました。

経済や就労、住居確保といった幅広い分野について相談することができ、要件を満たす人には家賃相当額を支給するなど経済的な支援も行っています。

また、自立相談支援機関が作成した支援プランに沿って、一定期間、支援員が生活を立て直すためのサポートをしている場合もあります。

生活困窮者自立支援制度の支援内容は多岐に渡り、その内容は自治体によっても異なります。

気になる方は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。

支援制度⑩心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度とは、精神または身体に重度な障害のある人の福祉の増進を図る目的で、各自治体が医療費の一部または全部を助成する支援制度のことです。「マル障」とも呼ばれています。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、渋谷区ポータル「医療費の助成 | 障がい者の医療」)

一般的に、各種医療保険の自己負担から一部負担金を差し引いた金額または全額が助成されます。

自治体によって支援内容や受給条件などのルールが異なります。

気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

支援制度⑪生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、所得の低い人や障害のある人などの生活を経済的に支えつつ、その在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的に貸付を行う支援制度のことです。銀行などと比べて、低い金利でお金を借りることができます。(参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金」、厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」、政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。| 暮らしに役立つ情報」)

対象となるのは、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」であり、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)を含む障害のある人の場合は、障害者手帳などの交付が前提となります。

生活福祉資金貸付制度は大きく分けて下記に分類されます。

- 生活福祉資金貸付制度の種類

- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)

- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)

- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)

- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)

この制度は、あくまで「貸付」です。返済の義務があるという点は注意しましょう。

気になる方は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。

支援制度⑫生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)

生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人がお金を受給できる制度とも言えます。

生活保護で受給できるお金には生活扶助(食費・被服費・光熱費など)や住宅扶助(アパートなどの家賃)、医療扶助(医療サービスの費用など)などがあります。

- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)

- アパートなどの家賃

- 義務教育を受けるために必要な学用品費

- 医療サービスの費用

- 出産費用

- 就労に必要な技能の修得などにかかる費用

- 葬祭費用

また、受給金以外にも、国民年金保険料や住民税、NHK放送受信料などの税金・公共料金の支払いが減免されることがあります。

申請は、お住まいの自治体を所管する福祉事務所で行なえますが、まずは、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。

ただし、生活保護は「最後のセーフティネット」とも呼ばれるように、本当に支援が必要な人だけを対象とする支援です。一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があるということは、心に留めておいてください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が利用できる支援機関13選

この章では、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が利用できる支援機関を解説します。なかには、無料でサポートを受けられる支援機関もあります。

気になる支援機関があれば、問い合わせてみましょう。

どの支援機関を利用できるかわからない場合には、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談してみてください。

支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援とは、「障害者総合支援法(一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方」向けに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)

実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。

就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。

さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。

就労移行支援事業所については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、LD/SLDの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

支援機関②ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人に対して、就労に関連するサポートを行っている支援機関のことです。(参考:東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)

主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には下記のような幅広いサポートを行います。

- 仕事で活かせる知識・技能の習得

- 仕事や私生活で活かせるメンタル面のサポート

- 「どのような仕事や働き方が向いているのか」のアドバイス

- 転職先候補の業務や雰囲気を体験できる「職場体験実習(インターン)」の紹介

- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援

- 面接対策

- 転職後の職場定着支援

ハローワークでは、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)に限らず、病気や障害のある人に向けた支援を行っています。

障害者手帳が交付されていないLD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人などでも、専門医による診断書があれば支援を受けることができます。

ハローワークで求職登録を行うと、障害の特性や希望職種に応じた職業相談を受けられます。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)があることや障害のある人向けの求人を探していることを伝えると、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人に向いていると思われる求人情報を紹介してもらえます。

ほかにも、「LD/SLD(学習障害/限局性学習症)がある状態でどのように就職活動をすればよいのか?」「面接や履歴書にはLD/SLD(学習障害/限局性学習症)について、どのように記載すればよいのか?」など、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人の就職活動や履歴書の書き方、面接でのLD/SLD(学習障害/限局性学習症)の伝え方など、細かい疑問も解決できます。

また、ハローワークには、住まいや生活に関する総合相談を行う窓口もあります。

経済面や生活面などについても幅広く相談できるため、心配がある場合は相談してみましょう。

支援機関③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法制の整備について」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」)

障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。

就労面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。

生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人におすすめです。

2023年4月1日時点で、全国に337箇所設置されています。

支援機関④障害者就労支援センター

障害者就労支援センターとは、障害のある人の就労機会の拡大を図るため、自治体が設置する支援機関のことです。

障害のある人の就労全般に関する相談や、就職に向けたサポート、ハローワークへの同行などの支援を行っています。

障害者就労支援センターの設置は自治体によって異なります。お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。

また、「お住まいの自治体名+障害者就労支援センター」などのインターネット検索で見つけることもできます。

支援機関⑤地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。

ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。

病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。

仕事を両立したい人や就労状況について相談したい人におすすめです。

支援機関⑥基幹相談支援センター

基幹相談支援センターとは、障害のある人をサポートを目的に地域の相談事業を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「基幹相談支援センターの役割のイメージ」)

基幹相談支援センターでは、一般的に下記のような支援を行っています。

- 病気・障害のある人のための総合的な相談

- 適切なサポート団体との連携

- 権利擁護・虐待防止

基幹相談支援センターの設置は自治体によって異なります。お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。

また、「お住まいの自治体名+基幹相談支援センター」などのインターネット検索で見つけることもできます。

支援機関⑦発達障害者支援センター

発達障害者支援センターとは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害の特性に悩む当事者や家族をサポートする支援機関のことです。

事業者や自治体によって異なりますが、発達障害の特性に関する相談のほか、就労支援事業として、求人に関する情報提供や就業先へのアドバイスを行っています。

発達障害支援センターは、幼少期に発達障害の診断を受けた人だけでなく、大人になってから発達障害の診断を受けた人も支援の対象です。

また、医師から発達障害の診断を受けていない人でも支援を受けることが可能で、発達障害がある可能性がある人からの電話相談なども受け付けています。

窓口は、各自治体や指定の事業所に設置されています。

支援機関⑧地域若者サポートステーション(サポステ)

地域若者サポートステーションとは、働くことに悩みを抱えている15〜49歳までの就学中でない人のサポートを目的とした支援機関のことです。「サポステ」とも呼ばれています。(参考:厚生労働省「地域若者サポートステーション」)

厚生労働省委託の支援機関であり、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の有無を問わず、就業中ではない人の就職から職場定着までを全面的にバックアップします。

地域若者サポートステーションでは、一般的に下記のような支援を行っています。

- コミュニケーション講座

- ジョブトレ(就業体験)

- 就活セミナー(面接・履歴書指導など)

- 集中訓練プログラム

- パソコン講座・WORK FIT・アウトリーチ支援

支援機関⑨精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」)

ほかの支援機関と比較して、精神疾患に特化している点が特徴と言えるでしょう。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により、各都道府県に設置されています。(参考:e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)

発達障害を含む精神障害に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。

精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。

詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターに問い合わせてみてください。

支援機関⑩ジョブコーチ(職場適応援助者)

ジョブコーチとは、障害のある人の職場適応を支援する職場適応援助者のことです。(参考:厚生労働省「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について」)

障害のある人が職場への適応に関して課題がある場合、職場にジョブコーチが出向いて、障害の特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害のある人が職場に適応するためのアドバイスをします。

また、障害のある人を雇用する事業所に対して、障害の特性を踏まえた作業の提案や、仕事の教え方などをアドバイスします。

ジョブコーチには、下記の3種類があります。

- 配置型ジョブコーチ:地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ

- 訪問型ジョブコーチ:社会福祉法人などに所属するジョブコーチ

- 企業在籍型ジョブコーチ:障害のある人を雇用する事業所に雇用されるジョブコーチ

支援機関⑪転職エージェント

転職エージェントとは、転職を希望する人をサポートする人材紹介サービスのことです。

現代の仕事探しにおいて、転職エージェントの利用は一般的な方法です。

民間の転職エージェントも、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が利用できる支援機関と言えます。

近年では、病気や障害のある人に特化した転職支援を行う転職エージェントも増加しています。

ご自身に合いそうな転職エージェントを並行的に利用してみましょう。

支援機関⑫障害者雇用支援人材ネットワークシステム

障害者雇用自然人材ネットワークシステムとは、「障害者雇用管理サポーター」として登録されたさまざまな分野の専門家に相談できるシステムのことです。

障害のある人を雇用する事業所が主な対象です。

障害者雇用に関わる労務管理や従業員の健康管理、また障害のある人のために設備を改修する場合などに、専門家に相談することが可能です。

専門分野や活動地域、障害の種別などの条件で検索が可能です。

支援機関⑬その他のLD/SLD(学習障害/限局性学習症)に関連する支援団体や自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体

ほかにも、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人を支援する団体や自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体は多数あります。

自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体とは、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人同士の支えあいを目的に、情報交換などを行う団体のことです。

お互いの悩みを打ち明けたり、対処方法を共有したりします。

団体ごとに方向性や特色、雰囲気などに特徴があります。

「お住まいの自治体名+自助会」「LD/SLD+支援+ピアサポート」などのインターネット検索で見つけることもできます。

また、支援機関に相談することで、さまざまな支援団体が見つかります。

自分に合う支援団体を並行して利用すると、さらに「次の一歩」に進みやすくなるはずです。

余裕があるようでしたら探してみてください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人に対して周りができること

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が身近にいるという人もいるでしょう。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人に対して、どのように接すればいいのかわからないと悩むことがあるかもしれません。

そんなときは、まず受け止めるだけでも大丈夫です。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は努力で克服しづらい側面もあります。まずはそのような特性を受け入れ、理解してみてください。

そのうえでどうしたらいいかを一緒に考え、本人が希望している場合は就労移行支援の利用なども検討するといいでしょう。

何か特別なことをする必要はありません。友人として、家族として、いつも通り接してみてください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)とは?

この章では、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の概要や原因、診断基準、種類を解説します。(参考:山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』、厚生労働省「e-ヘルスネット 学習障害(限局性学習症)」、小池敏英・監修『LDの子の読み書き支援がわかる本』、バーバラ・エシャム・文、マイク&カール・ゴードン・絵、品川裕香・訳『算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし 算数障害を知ってますか?』)

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の概要

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)とは、「読む」「書く」「計算する」「推論する」など、特定の学習行為のみに困難が生じる発達障害の一種のことです。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は、以下の3つの種類に分類されます。

- 読字障害(ディスレクシア)

- 書字表出障害(ディスグラフィア)

- 算数障害(ディスカリキュリア)

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人は、全ての学習行為に困難が生じるというわけではありません。

いずれかの学習行為、または複数の学習行為に困難が生じている人もいます。「計算することのみが不得意」「読むことと書くことが不得意」などといったように、人によって様々です。

また、いずれの学習行為においても、人によって得意なこと、不得意なことは異なってきます。

例えば、一口に「読字障害」といっても、スムーズな音読が不得意な人もいれば、音読はできてもその内容を理解することが難しいという人もいます。

このように、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人は、学習する事柄が総合的に不得意というわけではなく、「ごく一部の事柄に困難が生じる」、という点が大きな特徴なのです。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の原因

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の原因は不明です。

現在のところ、「脳の機能障害」と考えられています。

情報が目や耳から脳に伝達され、脳内で処理されるまでの過程で、何らかの問題が発生した結果であるとされているのです。

原因は、本人の努力不足、親の育て方、環境など「ではない」ということが明らかになっています。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の診断基準

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は、「読む」「書く」「計算する」「推論する」のいずれかに困難が認められていることを言います。

精神疾患の世界的な診断基準の一つである『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』では、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の診断基準が以下のように詳しく示されています。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)

ただし、診断基準に当てはまるかどうかは、医師だけが判断できます。

いずれかの症状がみられる場合であっても、自身でLD/SLD(学習障害/限局性学習症)と判断しないようにしましょう。

学習や学業的技能の使用に困難があり、その困難を対象とした介入が提供されているにもかかわらず、下記の症状のうち少なくとも1つが存在し、少なくとも6カ月間持続していることで明らかになる

- 不的確または速度が遅く、努力を要する読字

(例:単語を間違ってまたはゆっくりとためらいがちに音読する、しばしば言葉を当てずっぽうに言う、言葉を発音することの困難さをもつ) - 読んでいるものの意味を理解することの困難さ

(例:文章を正確に読む場合があるが、読んでいるもののつながり、関係、意味するもの、またはより深い意味を理解していないかもしれない) - 綴字の困難さ

(例:母音や子音を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりするかもしれない) - 書字表出の困難さ

(例:文章の中で複数の文法または句読点の間違いをする、段落のまとめ方が下手、思考の書字表出に明確さがない) - 数字の概念、数値、または計算を習得することの困難さ

(例:数字、その大小、および関係の理解に乏しい、1桁の足し算を行うのに同級生がやるように数字的事実を思い浮かべるのではなく指を折って数える、算術計算の途中で迷ってしまい方法を変更するかもしれない) - 数学的推論の困難さ

(例:定量的問題を解くために、数学的概念、数学的事実、または数学的方法を適用することが非常に困難である)

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の種類①読字障害(ディスレクシア)

読字障害(ディスレクシア、Dyslexia)とは、目で見た文字や文章を「読む」ことに困難が生じるLD/SLD(学習障害/限局性学習症)です。

目で見た文字や文章を「読む」ことに困難が生じる場合は、「読字障害(ディスレクシア)」に当てはまります。

具体的には、「読みの正確さ」「読みの速度」「読解力」のいずれかに困難が生じることをいいます。

こちらで紹介した診断基準の①と②に当てはまります。

- 文字がぼやけて見える

- 文字が黒く塗りつぶされて見える

- 「わ」と「ね」、「シ」と「ツ」など、形が似た文字を識別できない

- 「っ」「ゃ」「ょ」などの小さい文字を認識できない

- ひらがなやカタカナの1文字ずつは読めて理解していても、漢字が理解できない

- ひらがなやカタカナの1文字ずつは読めて理解していても単語になると理解ができない

- 文章を読んでいる途中で読んでいる場所がわからなくなる

- 一部を飛ばして読む、適当に読むなど、文章をスムーズに読むことができない

- 単語や文節の途中で区切って読むなど、不自然な読み方になる

- 見た文字を音にして発声するのが苦手

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の種類②書字表出障害(ディスグラフィア)

書字表出障害(ディスグラフィア、Dysgraphia)とは、文字や文章を「書く」ことに困難が生じるLD/SLD(学習障害/限局性学習症)です。

文字や文章を「書く」ことに困難が生じる場合は、「書字表出障害(ディスグラフィア)」に当てはまります。

具体的には、「字の綴りの正確さ」「文法・句読点の正確さ」「書字表出の明確さ・構成力」のいずれかに困難が生じることをいいます。

こちらで紹介した診断基準の③と④に当てはまります。

- 文字を正しく書けない、または書き写せない

- 左右が反転した鏡文字を書く

- 雰囲気で存在しない文字を書く

- 「わ」と「ね」、「シ」と「ツ」など、形が似た文字を書き間違える

- 誤字脱字や誤った書き順などの間違いが多い

- 板書ができない、または苦手

- 漢字を覚えられない、または覚えるのが苦手

- 文字の大きさや形がバラバラで、マス目や行からはみ出す

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)の種類③算数障害(ディスカリキュリア)

算数障害(ディスカリキュリア、Dyscalculia)とは、「計算する」ことまたは「推論する」ことに困難が生じるLD/SLD(学習障害/限局性学習症)です。

「計算する」または「推論する」ことに困難が生じる場合は、「算数障害(ディスカリキュリア)」に当てはまります。

具体的には、「数字の概念の習得」「数値の習得」「計算の習得」「数学的な推論」のいずれかに困難が生じることをいいます。

こちらで紹介した診断基準の⑤と⑥に当てはまります。

- 数字、記号の理解が苦手

- 数の順番、または大小の理解が難しい

- 繰り上げ、繰り下げがわからない

- 暗算が難しい

- 「+」「-」などの計算記号の認識ができない

- 図形・グラフの読み取りが難しい

補足①:LD/SLD(学習障害/限局性学習症)と知的障害は全く異なる

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は、知的障害とは全く異なるものです。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のみがある人は、知的発達の遅れはありません。ただし、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)と知的障害の両方があるケースは存在します。

補足②:ほかの発達障害が併存していることもある

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)による特性だと思っていた困りごとに、別の発達障害が影響を与えていることもあります。

気になる場合は、病院や専門家、支援機関に相談することをオススメします。

まとめ:一人で抱え込まず、人やモノに頼ってみることが大切です

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)に関して大事なことは、一人で悩みを抱え込まずに、職場の人たちや専門の支援機関に相談しつつ、人やモノの助けを上手に借りることです。

あなたの不得意な作業を、道具などを使って補っていくようにしてみるとよいでしょう。

ただし、無理はしすぎないようにしてください。

道具を用いても難しいと感じる業務については、丁重に断ることも大切です。

「職場の理解を得られない」または「相談できる職場環境ではない」という場合は、障害者雇用も含めて転職も考えてみましょう。

ぜひ、あなたが少しでも快適に仕事を進めていけるような環境づくりを、最優先に考えてみてください。

このコラムの内容が、あなたの仕事上の困りごとを解消する助けになることを祈っています。

LD/SLDの特性に対して、仕事上での対処法を教えてください。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人が仕事でできる対処法として、考えられます。

- 読んだ部分に蛍光ペンなどで色を引いていく

- 文字のフォントを変更してみる

- 職場の人や読み上げソフトに文章を読み上げてもらう

- 文書やメモに図解や表を使う

- ボイスレコーダーで録音する

- カメラで写真撮影する

- 動画で撮影する

- アプリのリマインダー機能を使用する

- 電卓や電卓アプリを使用する

- 自分にとって難しいと感じたら丁重に断る

- あらかじめ、自分の考えをまとめた原稿などを作成する

詳細については、こちらで解説しています。

LD/SLDがあるのですが、仕事選びのポイントを知りたいです。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)のある人の仕事選びのポイントについて、以下が考えられます。

- 自分の苦手な作業をしっかり伝える

- 人事異動が少ない仕事を選ぶ

- 相談窓口がある仕事を選ぶ

- 雇用枠を検討する

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

執筆寺田淳平

てらだ・じゅんぺい。

高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。

2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→