精神障害のある人に向いてる仕事 仕事対策や仕事選びのポイントも紹介

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の寺田淳平です。

精神障害(統合失調症、気分障害、不安障害、適応障害、てんかんなど)のあるあなたは、仕事のことで以下のような悩みをお持ちではありませんか?

- 精神障害のせいで、仕事が長続きしない

- 精神障害が原因で休職したけれど、復帰の目途が立たない

- 精神障害がある自分に向いている仕事は?

- 仕事選びのときには何に注意すべき?

この記事では、精神障害のある人に向いてる仕事や精神障害のある人ができる仕事対策10選、仕事選びのポイント3選、精神障害が原因で休職した人が仕事に復帰するコツ5点を解説していきます。

精神障害の種類や症状を知りたい人は、まずはこちらの章からご覧ください。

休職者向けの仕事復帰のコツや、向いている仕事、仕事選びのポイントもあわせて解説しますので、精神障害のある人はぜひ一度、読んでみてください。(参考:佐藤隆『職場のメンタルヘルス実践ガイド』、川上憲人『基礎からはじめる職場のメンタルヘルス』、功刀浩『読めば気持ちがす~っと軽くなる 本人・家族に優しい統合失調症のお話』、貝谷久宣『よくわかる双極性障害(躁うつ病)』)

目次

精神障害のある人に向いている仕事

一般的に、精神障害のある人の仕事を考える上では、以下の点に配慮する必要があります。

- マイペースにできる仕事かどうか

- 勤務形態が柔軟な働き方かどうか

- 対人折衝が少ないかどうか

「マイペースにできる仕事」は、自分で業務量を調整できますので、調子に波がある気分障害の人などに向いています。

同様に、フレックス制や裁量労働制など、「勤務形態が柔軟な働き方」も融通が利きやすいので、精神障害のある人が就労しやすい働き方でしょう。

また、「対人折衝が少ないバックオフィス業務」であれば、人間関係によるストレスを軽減することができるはずです。

これらを総合すると、以下のような仕事が具体的に向いていると言えると思います(あくまで一例であり、全てではありません)。

- 事務職

- 研究職

- エンジニア

- フリーランス

- 在宅ワーク

ただし、フリーランスや在宅ワークの仕事では、双極性障害のように躁うつの症状が見られる場合、マイペースな点が裏目になって、仕事をしすぎて調子を崩す場合もあります。

そのため、働きすぎないように、家族や同居人に「声掛けをしてもらう」などの工夫が必要になる点には留意してください。

精神障害のある人の仕事対策10選

この章では、具体的に精神障害のある人ができる仕事対策を紹介します。

仕事のことを考える前に、前提として、「かかりつけ医の指示に従って、通院と服薬はきちんと続ける」ことは、守るようにしてください。

ご自身のペースを掴んで「もう大丈夫だ」と思っても、専門医の目からすると、まだ治療が十分でないというケースは少なくありません。

精神障害の種類や程度によっては、服薬をやめた途端に症状がぶり返すこともあります。

自己判断での断薬などはしないようにしましょう。

上記の点を前提として守りながら、以下の対策を実践してみてください。

対策①定期的なカウンセリングを受ける

1つ目の対策は「定期的なカウンセリングを受ける」です。

医師の診察と薬の服用はもちろん有益ですが、それに加えて臨床心理士などによるカウンセリングも有効です。

カウンセリングでは健康面の悩みだけでなく、仕事に関する悩みについても、アドバイスが得られます。

話をするうちに、自分でも気付かなかった考え方の癖を自覚することで、症状が改善されたり、業務改善のヒントが見つかったりするなど、様々なメリットが期待できるでしょう。

また、経過観察を続けることで、カウンセラーは、あなたの調子の波や傾向を指摘しやすくなります。

精神障害にお悩みの人は、ぜひカウンセリングを受けてみてください。

対策②産業医面談を受ける

職場の規模にもよりますが、対策の2つ目は「産業医面談を受ける」です。

産業医とは、労働者の健康管理について助言や指導を行う医師のことです。

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者が在籍する事業所に1人以上、3,000人超の事業所では2人以上の産業医が配置されています。

上記の条件を満たしていれば、あなたの職場にも産業医がいるはずですので、一度確認してみてください。

「面談の結果が人事査定に影響するのではないか」と心配されるかもしれませんが、産業医は中立的な立場から診断を行いますので、ご安心ください。

産業医が職場の上司から説明を求められたとしても、個人情報保護の観点から、共有してよいかを原則ご本人に確認することになります。

料金なども発生しませんし、場合によっては上司も同席の上で、業務に関する具体的な相談をすることも可能ですので、利用してみることをオススメします。(参考:厚生労働省※PDF「産業医について」)

対策③支援機関に相談する

3つ目の対策は「支援機関を相談する」です。

精神障害の診断が出ている人に対して、障害福祉サービスを提供している機関は多数あります。

公的な機関や公的な認可に基づく機関の例としては、次のようなものがあります。

- 精神保健福祉センター(全国の一覧はこちら)

- 地域障害者職業センター(全国の一覧はこちら)

- 障害者就業・生活支援センター(全国の一覧はこちら)

- 就労移行支援事業所

「精神保健福祉センター」では、診断が下りていなくても、精神障害が疑われる症状があれば相談が可能です。

「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」では、特に仕事面での悩みをお持ちの人たちへ、お勤め先との面談を含むサポートを実施しています。

「就労移行支援事業所」では、メンタル面のケアだけでなく、仕事に役立つ自己管理術や就職・転職に必要なスキルの講習など、多様な支援を行っています(詳細は後の章で改めてご紹介します)。

支援内容にもよりますが、基本的には「無料」でサービスを受けられるところばかりです。

こうした支援機関を相談先として利用することで、治療と仕事の両立が図りやすくなるでしょう。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

対策④周囲の人に体調を伝える

4つ目の対策は「周囲の人に体調を伝える」です。

ここで言う「周囲の人」とは、ご家族、職場の同僚、上司などのことです。

精神障害そのものを伝えるのは難しくても、そのときどきの身体の具合や、最近の調子の波がどんな感じなのかなど、できる範囲で職場の同僚などに伝えてみてください。

精神障害に伴うトラブルが起きたときや、急遽休みがほしくなったときなどに、あらかじめ周囲の人があなたの調子を知っておくことで、理解を得られやすくなります。

また、話すことで、あなた自身の気が楽になるというメリットも期待できるでしょう。

話しやすい人や仲のよい人だけでも構いませんので、周囲の人に体調を話す意識を持つと、仕事が続けられやすくなるはずです。

対策⑤生活習慣を整える

対策の5つ目は「生活習慣を整える」です。

就寝と起床の時間は、なるべく一定にするようにしましょう。

睡眠の乱れは、生活習慣の乱れに直結しますし、精神障害の種類によっては著しく調子を悪化させることにもつながります。

特に薬物療法を受けているようなら、飲酒やカフェインの摂取といった習慣にも注意してください。

これらの嗜好品は、治療の妨げになるだけでなく、頭痛・不安の原因になると言われています。

カフェインやアルコールは、一時的なストレス解消になったとしても、依存性があるとも言われていますので、控えることをオススメします。

対策⑥通勤経路を見直す

「通勤経路を見直す」というのも重要な対策のひとつです。

「毎朝、満員電車に揺られながら、一時間以上かけて通勤している」というような長時間通勤がストレスになって、精神障害を悪化させている可能性もあるからです。

他の例として、電車を降りてからの徒歩の区間、渋滞に巻き込まれがちな自家用車やバスなどもあるでしょう。

ストレスの多い通勤環境にある場合は、まずは「より楽な、他の通勤ルート・手段」がないかを探してみてください。

やや大掛かりな対策としては上司に勤務地の変更やリモートワークについて相談する、職場から近いところに引っ越す、などといった方法もあります。

対策⑦計画的に休暇を入れる

7つ目は「計画的に休暇を入れる」です。

精神障害がある場合、疲れを自覚した時点で、すでに起床困難な状態なほど心がすり減っていて、「その当日に休みの連絡をする」ということが少なくありません。

休むことはできても、その日に重要な会議や商談などが入っていると、休みが精神的な負担や後ろめたさにつながり、逆に調子を崩す可能性もあります。

そうならないためには、「あらかじめ、計画的に休みを入れる」ことで、疲れを溜め込まないようにすることが大切です。

オススメなのは、月初にあらかじめ休む日を決めて、休暇申請をしておくことです。

お勤め先のルールによっては、シフト申請日や締め日などに行いましょう。

前もって休暇を設定しておけば、仕事のスケジュールも設定しやすいため、精神的な負担や後ろめたさによる「つらさ」も軽減しやすくなるはずです。

ぜひ、「前もって計画的に休暇申請をする」という姿勢を持つようにしてください。

対策⑧短時間勤務制度を利用する

8つ目は「短時間勤務制度を利用する」です。

精神障害のある人は、その日の調子によって「朝はつらいけれど午後からなら出社できる」「調子が安定しないから体調に合わせて勤務時間を変えたい」と感じることが多いのではないでしょうか?

その場合、短時間勤務制度を活用することで、ある程度、負担を軽減することができます。

人事部門に、制度の有無、あなたの利用の可否、申請方法などを確認してみましょう。

大きく調子を崩す前に、勤務時間を調整することが、精神障害と仕事を両立させるコツです。

対策⑨配置転換・転職・休職を視野に入れる

9つ目は「配置転換・休職・転職も視野に入れる」です。

精神障害のある人の中には、治療を継続しているのに、なかなか改善されず、困っている人もいるでしょう。

このような場合、職場環境への不適応や、仕事のミスマッチによるストレスが、精神障害の改善を妨げている可能性があります。

特に、適応障害の場合などは、配置転換や転職がきっかけで、状態が好転するケースも少なくありません。

今の職場にこだわりすぎずに、配置転換・休職・転職も視野に入れてください。

ただし、あなたの精神障害と現在の職場の関係性は、あなただけで判断しないことをオススメします。

あなたには自覚がなくても、現在の職場が、精神の安定などのよい方向に働いている可能性もあるからです。

現在の職場を離れるかどうかについては、前述の支援機関や医師に、よく相談しましょう。

また、休職に関しては、お勤め先によって、休職中の「給与支給の有無」や「適用期間」などの条件が異なります。

その点をきちんと精査してから決断するようにしましょう。

対策⑩障害者手帳を取得して雇用枠を変更する

最後は「障害者手帳を取得して、雇用枠を変更する」です。

休職の期限内に回復のめどが立たなかったり、仕事復帰しても改善が見られなかったりする場合は、転職を決断することもあるでしょう。

その際には、「障害者枠」を視野に入れることができます。

障害者枠とは、文字どおり「障害者を対象とする求人・雇用」のことです。障害者枠ではない求人・雇用は「一般枠」と言います。

障害者枠では、職場で、その障害への配慮を受けながら働くことができます。

実際に、障害者雇用枠への転職を果たしたことで、残業などの負荷が少なく、仕事を続けるのが楽になったという例は少なくありません。

ただし、障害者雇用枠で就労する場合には、障害者手帳を取得する必要があります。

障害者手帳の申請手続きや、そもそも雇用枠を変更すべきかがわからなければ、先述した就労移行支援事業所などに相談してみてください。

また、障害者枠は一般枠よりも給料が低い可能性は否めません。

諸々のメリット・デメリット(注意点)と、「あなた自身のこと」などのバランスについて、前述の支援機関や医師などと相談した上で、就職活動の方向を検討していきましょう。

精神障害のある人の仕事選びのポイント3選

この章では、精神障害のある人の仕事選びのポイントをレクチャーします。

休職の際と同様に、大切なのは「あまり焦らない」ことです。

きちんと考慮せずに就職を急ぐと、想定外によるミスマッチが起こりやすくなります。

また、求職活動が長引いた際には、自分に精神的なプレッシャーが掛かる恐れもあります。

精神障害のある人は、できるだけ余裕を持って仕事選びを行いましょう。

ポイント①就職活動期間を長めに見積もる

1つ目は「就職活動期間を長めに見積もる」です。

「〇月までに就職する」と目標を定めることは、効率的に行動したり意欲を上げたりする意味では、効果があるかもしれません。

一方で、精神障害のある人には、そうした目標設定が自分を追い詰める結果になることも考えられます。

前にも述べましたが、就職を焦りすぎず、気長に構えておくことが大切です。

そのため、就職活動期間は、できるだけ長めに見積もることをオススメします。

ポイント②長く働き続けられる職場かどうかを考える

2つ目は「長く働き続けられる職場かどうかを考える」です。

就職先が決まっても、残業が多かったり、社会保険制度が整っていなかったりすれば、また症状を悪化させて、休職・退職に至るケースがあります。

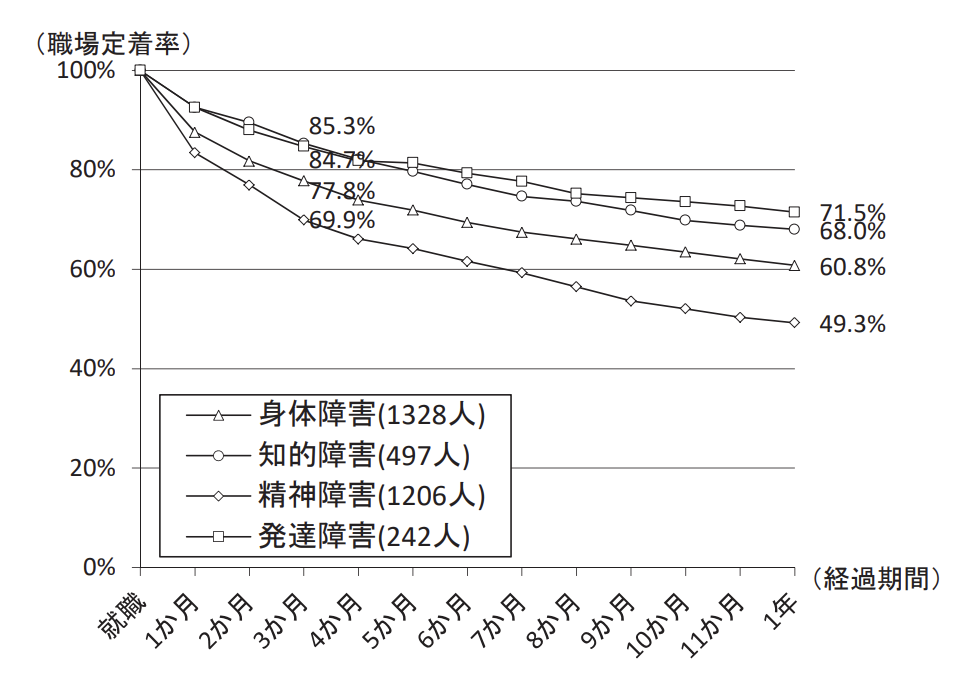

障害者職業総合センターの報告によると、一般企業に就職した精神障害者の職場定着率は、就職後1年時点でおよそ半数です(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構※PDF「障害者の就業状況等に関する調査研究」) 。

短期離職そのものは「絶対的に悪いこと」ではないのです。

しかし、就職活動の手間や、仕事内容・職場環境による体調悪化などを考えると、「不本意な短期離職につながりそうな職場」は避けたいところでしょう。

それゆえ、「長く働き続けられる職場かどうか」という視点を持つことは重要です。

具体的には、以下の2点をチェックすることをオススメします。

- 人事制度が整っているかどうか

- 勤務形態を柔軟に変えられるかどうか

休職制度や残務規定など、人事制度が整っている職場であれば、従業員への配慮も行き届いていることが多いため、働きやすいでしょう。

また、精神障害のある人は、その時々にあわせて在宅勤務や時短勤務に切り替えられると、調子を大きく崩すことなく、長く働けると考えられます。

職種によっては、柔軟な勤務制度まで求めることは難しいかもしれませんが、ぜひ上記の2点を意識して、「長く働き続けられる職場かどうか」を考えてみてください。

ポイント③症状が悪化しづらい環境・業務量かを確認する

最後は「症状が悪化しづらい環境・業務量かを確認する」です。

具体的には、以下の3点が重要になります。

- 通勤に時間がかからないか

- 通院や服薬の余裕を作れそうか

- 残業が多くないか

あなたの希望する条件を満たす仕事が見つかっても、職場が遠方にあって、通勤に負担が掛かる場合は、避けた方が無難です。

通勤手段や混雑状況にもよりますが、通勤に1時間以上かかるようであれば、別のお勤め先を探すのがよいでしょう。

また、通院のための休暇をスムーズに認められたり、服薬の時間を取れたりできるかどうかも注意したい点です。

残業時間の多さについては、あなたの心身の疲労やストレスに直結する問題ですので、求人票や面接の場などで、よく確認するようにしましょう。

精神障害が原因で休職した人が仕事に復帰するコツ5点

ここからは、精神障害によって休職した人に向けて、仕事復帰のコツを解説していきます。

仕事復帰を考える上で大切なのは、「医師の診断をよく聞くこと」です。

あなたが「仕事復帰して大丈夫だ」と思っていても、医師は「もう少し様子を見た方がいい」と考えている場合があります。

そんなときに、無理をして復帰を焦ると、体調を崩す可能性があるのです。

そのため、仕事復帰を検討している人は、医師との相談を重ねながら、時期を調整してください。

その点を意識しながら、以下のコツを実践するとよいでしょう。

コツ①まずは休むことに集中する

休職中の人は、「まずは休むことに集中する」ことが重要です。

責任感の強い人ほど、仕事に穴を空けている状況に耐えられず、「早く復帰しなくては」と焦ることがあります。

しかし、そうした焦燥感が重圧になると、精神障害の症状悪化につながることもあります。

休むべきときには「今は休むのが仕事だ」と考えるなど、意識的に「休養に専念する」姿勢を持つようにしましょう。

経済的な事情で休養に集中できない場合には、会社の制度や公的な支援制度に頼ることをオススメします。

公的な支援制度について詳しく知りたい場合は、下記のコラムをご覧ください。

コツ②起床・就寝の時間を整える

2点目のコツは「起床・就寝の時間を整える」です。

前にも述べたように、生活習慣を整えるには、起床と就寝の時間を一定にすることが大切です。

精神障害が重くなってエネルギーが枯渇している場合は、昼夜逆転の生活になるほど、日中も眠っていることもあると思います。

そういった人は、起床と就寝の時間を決めて、それを守るところから始めましょう。

特に、調子の波に左右されやすい気分障害は、生活リズムが整ってくると、調子も安定してくると思います。

コツ③どこかへ「通う」習慣を付ける

仕事復帰への次のステップとして、「どこかへ『通う』習慣を付ける」とよいでしょう。

できるだけ決まった時間に外出して、陽の光を浴びることで、就寝・起床の時間も定まりやすくなります。

また、休職で衰えた体力を取り戻せるというメリットも期待できるでしょう。

外出時間が短くても構いませんし、行先はどこでも問題ありません。

毎朝9時から12時まではカフェや図書館で過ごすなど、あなたに合ったスケジュールと場所を考えてみてください。

ただし、遠方へ通うと疲れが残りやすいため、無理のない範囲の場所というのがポイントです。

コツ④上司や人事担当者と念入りに調整する

4つ目は「上司や人事担当者と念入りに調整する」です。

現職に復帰することになった場合、通常は上司や人事担当者と面談をすることになります。

面談の際は、休職に至った原因だけでなく、「どの業務が負担になったのか」「業務量はどのくらいがちょうどよいか」を念入りに聞かれるでしょう。

そのときは、あなたの精神障害の症状や程度にあわせて、業務内容や業務量についてしっかりと回答するようにしてください。

異動も視野に入る場合もあるでしょう。

ここでの調整を入念に行うことが、仕事復帰後も長く働き続けるポイントです。

コツ⑤就労移行支援を受ける

最後は、特に転職を検討されている人は、「就労移行支援を受ける」です。

就労移行支援事業所では、精神障害や発達障害のある人が、就職・転職のための支援を受けることができます。

就労移行支援の主な支援内容は、以下の5つです。

- 生活習慣改善のサポート

- メンタル面のケア

- 専門スキルの講習

- 実際の就職活動の支援

- 職場定着支援(事業所による)

就労移行支援事業所は、公的な認可を受けた様々な団体が、それぞれの理念や得意分野に基づいた支援を行っています(私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです)

詳細な支援の内容・方向性は事業所によって異なり、それぞれの事業所の個性が表れます。

- PCの基本スキルの習得に注力

- プログラミングやビジネス英語など、より専門的な知識や各種資格の取得が可能

- 実際の「職場」のような雰囲気の中での支援

- アットホームな雰囲気での支援

また、就労移行支援事業所の中には、就職・転職された人の「職場定着支援」まで行っている事業所もあります。

就労定着支援では、一般的な定期面談の他に、就職先での業務内容や業務量の調整といった、職場で長く働き続けるためのサポートが受けられます。

仕事が続かないことでお悩みであれば、特にオススメです。

2017年に行われた障害者職業総合センターの調査によると、定着支援を受けた人たちの1年後の職場定着率が66.4%に対し、受けなかった人たちの職場定着率は42.8%と、20%以上もの差が出ています。(出典:障害者職業総合センター「障害者の就職状況等に関する調査研究」)

現在職場に籍がある場合、利用のためには、離職する必要がありますが、相談・見学は離職しなくても無料で受けられます。

支援内容や雰囲気などに興味を抱いた事業所に一度、詳細を問い合わせてみることをオススメします。

就労移行支援事業所のさらなる詳細は、下記コラムをご覧ください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

精神障害のある人の仕事の悩みや困難3選

精神障害のある人が仕事で感じやすい悩みとは、どのようなものでしょうか?

この章では、よくある仕事の悩みを3つ確認していきます。

悩み①疲れやすい

1つ目は「疲れやすい」という悩みです。

精神障害のある人は、一般的には些細に思われるミスや失敗を重く受けとめてストレスを感じることが多く、疲れやすいと言われています。

特に仕事場では、業務処理の他にも、同僚や取引先とのコミュニケーションなど、気遣いが求められるため、ストレスを感じる機会は多々あります。

このような日常的ストレスと、精神障害による「ストレスに敏感な性質」が合わさることで、疲労がたまり、「仕事を続けるのがつらい」と思う人は少なくありません。

なお、統合失調症のように、発症の原因自体に「ストレスに対する脆弱性」が指摘されている精神障害もあります。

悩み②調子の波が激しい

2つ目の悩みは「調子の波が激しい」というものです。

精神障害の中には、気分障害のように、「気分の変調」が主な症状になっているものもあります。

躁状態のときは元気だったのに、抑うつ状態に転じたことで身体を動かすのもつらくなる双極性障害などが、その代表例でしょう。

しかし、仕事の場面では、コンスタントに働き続けることが求められるため、多少の不調では休むのが難しいときもあります。

精神障害のある人はこうした調子の不安定さと、仕事で求められる安定感の間で、板挟みになりやすいようです。

悩み③精神障害のことを職場に伝えるべきか迷う

最後は「精神障害のことを職場に伝えるべきか迷う」という悩みです。

精神障害は目視できるものではないため、身体障害に比べて理解されにくい面があります。

また、世間には「うつ病は甘えだ」と考えている人が、一定数いるというのも事実です。

そのため、「大事な仕事を任せてもらえなくなるかもしれない」「待遇が変わるかもしれない」という不安から、精神障害をカミングアウトできないという人は珍しくありません。

このように、精神障害を職場で伝えた上で働く「オープン就労」と、伝えずに働く「クローズ就労」のどちらを選ぶべきかで迷うというのも、よく聞く悩みのひとつです。

オープン就労・クローズ就労について詳しく知りたい場合は、下記のコラムもご覧ください。

補足:就労移行支援事業所はあなたのお悩みを支えます

精神障害に関する悩みや困難を確認しましたが、いずれにも共通するのは「適切に周囲の人を頼る」という姿勢です。

自分の症状やどの雇用枠が向いているかを判断するには、そういった事例を豊富に持っている専門機関の助けがあるとよいでしょう。

そこでおすすめしたいのが、就労移行支援事業所の活用です。

就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法にもとづいて行われる、障害のある人向けの就労支援サービスです。

あなたに向いている就職先や就労形態、障害者手帳の申請などについて一緒に検討したり、履歴書の書き方や面接の受け方、仕事に必要な専門スキルの指導など、様々なサービスを受けることができます。

対象となるための条件は、原則として以下の3点です。

- 原則18歳から65歳未満の方

- 一般企業への就職もしくは仕事での独立を希望している方

- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えている方

障害者手帳がなくても、医師の診断や定期的な通院だけで自治体が可能と判断した場合にはサービスを受けられますので、ご安心ください。

障害の程度や勘案すべき事項を踏まえた上で、お住まいの各地区町村にて個別に利用の可否が判断されます。

また、サービスを受けるのに必要な自己負担額は最低0円です。

詳細は、市区町村や各事業所で確認できます。

ほとんどの事業所は無料相談・無料見学・無料体験利用を行っていますので、就職を希望している精神障害のある人は、お近くの事業所やカリキュラムに興味のある事業所に問い合わせてみましょう。

就労移行支援事業所のさらなる詳細は、下記コラムをご覧ください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

改めて、精神障害とは:代表的な種類と症状を紹介

この章では、改めて、代表的な精神障害の種類と症状を紹介します。

既にご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。

精神障害とは、強いストレスなどによる脳の働きの変化によって、感情や認知といった精神機能に困難が生じている状態を指す総称です。(参考:厚生労働省「精神障害(精神疾患)の特性(代表例)」)

代表的な精神障害とその症状には、以下のものが挙げられます。

思考、知覚、感情、言語などの脳の様々な働きをまとめることが難しくなることで、妄想や幻覚といった症状が生じる精神障害

うつ病・双極性障害など。気分の波が主な症状として表れる精神障害で、憂うつな気分が続く抑うつ状態のみを認めるときは「うつ病」、気分の高揚が続く躁状態と抑うつ状態を繰り返すときは「双極性障害」と呼ぶ

一時的に脳の一部が過剰に興奮することで発作が起こる精神障害で、けいれんや意識喪失などを伴う場合がある

アルコールの服用やギャンブルなど、ある行為を繰り返さないと満足できない状態になった結果、心身に障害が生じたり家庭生活や社会生活に悪影響が及んだりしている状態をいう

交通事故や脳血管障害などの病気により、脳にダメージを受けることで、認知や行動に障害が出ている状態をいう

特定の対象や行動に強い恐怖や不安を感じる状態をいう

環境への不適応が主な原因となり抑うつ症状が生じる状態をいう

参考として、先天的な脳の機能の偏りによって社会生活に困難を感じる「発達障害」の人が、仕事内容や職場への不適応が原因でストレスを抱え込み、「二次障害」として精神障害を発症することもあります。

こうした精神障害に対する治療法としては、症状を和らげるための向精神薬を使う「薬物療法」や、カウンセラーとの会話を通して思考の癖や偏りを修正していく「精神療法」が有効です。

一般的には、精神障害の原因には、遺伝的な要因から後天的な要因まで様々な説が唱えられていることから薬物療法と精神療法を組み合わせた治療が行われています。

まとめ:精神障害があっても、対策次第で仕事は続けられます

精神障害の人の仕事対策から、仕事選びのコツ、向いていると考えられている仕事、仕事復帰のポイントまでを一挙に解説してきました。

あなたの就労に役立つ情報はありましたか?

なによりも大切なのは、精神障害による仕事の悩みを「一人で抱え込まない」ことです。

医師やご家族、職場の同僚や上司、専門機関の支援員など、あなたが頼れる相手はたくさんいます。

ぜひそういった周囲の人の助けを借りて、あなたにあった仕事を見つけてください。

精神障害があっても対策次第で仕事を続けることは充分可能です。

このコラムで解説してきた対策を参考にして、仕事を続けるためのコツをあなたなりに探してみましょう。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

執筆寺田淳平

てらだ・じゅんぺい。

高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。

2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→