広汎性発達障害(現:ASD)の大人ができる仕事術5選 仕事上の困難や就職活動のコツを紹介

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジの寺田淳平です。

広汎性発達障害(現:ASD)のある大人の人は、仕事の現場で困難を感じることが多いと言われています。

大人ですと、仕事にまつわる下記のような悩み・疑問を抱くことが少なくないはずです。

- 同僚や上司との接し方がわからない

- 広汎性発達障害(現:ASD)の人ができる仕事の工夫はある?

- 広汎性発達障害(現:ASD)だと就職活動の仕方を変えた方がいいの?

そこで今回は、広汎性発達障害(現:ASD)の大人の困難と仕事術を徹底解説いたします。

3,500人規模の職場で人事を担当していた私の視点から、就職活動のコツも合わせて紹介しますので、広汎性発達障害(現:ASD)で就労にお悩みであれば、ぜひ一度、読んでみてください。

あなたの「お悩み」を解決する一助となれば幸いです。

目次

前提:医学的には、「広汎性発達障害」は「自閉スペクトラム症/自閉スペクトラム障害(ASD)」に変更されている

「広汎性発達障害(PDD)」という名称が指していた障害は、現在は、精神疾患の診断基準である『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』において「自閉スペクトラム症、自閉スペクトラム障害(ASD)」に統合されています。

ですが今でも、「医学的に正式な場面」以外では、「広汎性発達障害(PDD)」という名称が使われることがあります。また、かつて「広汎性発達障害(PDD)」と診断された人が、現在のASDという名称をご存知ないこともあります。

それらを受けて、この記事では、内容的には「現行のASD」のものを紹介しつつ、表記としては「広汎性発達障害(現:ASD)」といたします。(参考:厚生労働省「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」)

ASDの概要は、こちらの章で解説します。

広汎性発達障害(現:ASD)の大人ができる仕事術5選

広汎性発達障害(現:ASD)のある大人ができる仕事術には、どのようなものがあるのでしょうか?

前提として大切なのは、周りの人を頼ることです。

ここで言う「周りの人」とは、職場の人たちに限らず、かかりつけの医者やご家族、当該機関の支援員なども含みます。

仕事の多くは、個人の力だけでなく、周囲の人との協力で成り立っています。

特に広汎性発達障害(現:ASD)の人は、脳の機能の偏りに原因があるため、ご本人の努力だけではカバーしきれない面があるのです。

仕事で困ることがあれば、一人で抱え込まずに、周囲の人に理解を求めるようにしてください。

その点に留意しながら、以下に挙げる仕事術を実践するとともに、周囲の人とも共有・相談すると、より効果的です。(参考:宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』)

仕事術①具体的な指示を求める

1つ目の仕事術は、「具体的な指示を求める」です。

日頃から「指示は具体的にお願いします」と伝えておくことがオススメです。

仕事で指示を受ける際には、「適宜」や「状況に合わせて」といった、本人に判断を委ねる言葉が多用されます。

大人の広汎性発達障害(現:ASD)の人の中には、指示の背景や状況を認識することを苦手とする人もいるため、こういった自己裁量を含む表現で仕事をお願いされると混乱することがあるのです。

コミュニケーションは相互の理解があってこそ成り立つものですので、協力を求めることは悪いことではありません。

あなたの特性を理解してもらうためにも、具体的な指示を求めるようにしましょう。

仕事術②アラーム機能を活用する

2つ目の仕事術は、「アラーム機能を活用する」です。

例えば時間を忘れて仕事に集中していても、「アラームが鳴ったら休憩する」という明確なルールを設けることで、自己管理が難しいという弱点を補うことができるでしょう。

これは先述したような「自分の体調や状態を把握しづらい」困難を持つ広汎性発達障害(現:ASD)の大人に有効な仕事術です。

特に、「こだわり」のあることに夢中になる過集中になりやすい人ほど、効果的かと思います。

仕事術③情報伝達の媒体を変えてもらう

3つ目の仕事術は、「情報伝達の媒体を変えてもらう」です。

大人の広汎性発達障害(現:ASD)の人の中には、音声情報など、特定の媒体による情報入力が苦手な人がいます。

その場合、情報伝達の媒体を変えることで、発言や指示内容がスッと頭に入るようになり、記憶もしやすくなるはずです。

例えば、口頭などの音声情報ではなく、文字や図などの視覚情報で示してもらうことで、コミュニケーションの悩みを解決できる場合があるのです。

コミュニケーションを取る際には、媒体を変えてもらえないか提案してみてください。

仕事術④あなた専用のマニュアルをつくる

4つ目の仕事術は、「あなた専用のマニュアルをつくる(カスタマイズする)」です。

職場のマニュアルをもらった際には、それをあなた専用にカスタマイズすることをオススメします。

業務マニュアルなどは、一般的には定型発達者(=発達障害ではない人)を対象に作成されているため、あなたのやり方に合わない場合があるのです。

大人の広汎性発達障害(現:ASD)の人が、業務手順などに強い「こだわり」を持っていることがあったり、非常に具体的な指示や手順でなければ困惑しやすいのは、すでに述べたとおりです。

マニュアルを作成したりカスタマイズしたりすることで、「業務手順」と「あなたのこだわり」をマッチさせることができます。

ただし、作成・カスタマイズの際にもご自身の「こだわり」が強いと、本来の業務を逸脱したり、効率を著しく落としたりといったことも起こりうるかもしれません。

あなた専用のマニュアルをつくるときは、同僚に都度確認を取るなど、周囲の協力も積極的に得るようにしてください。

仕事術⑤専門の支援機関を利用する

最後の仕事術は、「専門の支援機関を利用する」というものです。

公民を問わず、広汎性発達障害(現:ASD)のような発達障害の人向けに、福祉サービスを実施している機関は複数存在します。

具体例として、以下のような支援機関を挙げることができます。

- 発達障害者支援センター

- 障害者就業・生活支援センター

- 精神保健福祉センター

発達障害者支援センターでは、発達障害の症状が見られる人であれば、子どもから大人まで、当事者と関係者の別を問わず、専門的な立場から相談やアドバイスをもらうことが可能です(全国の一覧はこちらです)。

障害者就業・生活支援センターでは、障害のある人であれば、生活と仕事の両面において相談が可能です(全国の一覧はこちらです)。

精神保健福祉センターでは、メンタル疾患の人を対象に、専門的な立場からの相談・助言を受けることができます(全国の一覧はこちらです)。

メンタル疾患と聞くと、広汎性発達障害(現:ASD)の大人には馴染みがないように思われるかもしれません。

しかし、発達障害の人の中には、社会生活で感じる不適応やストレスが原因で、うつ病などの「二次障害」を抱える人が少なくありません。

メンタル面での不調を感じるようであれば、一度、問い合わせてみるのがオススメです。

利用にあたっては、障害者手帳の取得が必須ではなく、確定診断が下りていなくても、障害が原因で社会生活に困難を感じるようであれば、相談可能なケースが多いです。

まずはお電話であなたの状態を伝えて、利用可否を判断してもらってみてください。

いずれも、基本はお住いの市区町村役場が窓口になりますので、どの支援機関がふさわしいかがわからなければ、総合窓口にその旨を相談するようにしましょう。(参考:東京都発達障害者支援センター(TOSCA)、東京労働局「障害者就業・生活支援センターとは」)

広汎性発達障害(現:ASD)の大人の仕事上の困難3選

具体的に、広汎性発達障害(現:ASD)の大人が抱えやすい仕事上の困難を見ていきましょう。

代表的な困難を3つご紹介いたします。(参考:備瀬哲弘『大人の自閉スペクトラム症』、太田晴久『職場の発達障害 自閉スペクトラム症編』)

困難①コミュニケーションがうまく取れない

1つ目の困難は、「報告・連絡・相談などが上手くできない」です。

広汎性発達障害(現:ASD)のある大人は、対人関係における障害を抱えていることが多いです。そのため、正確な意思疎通が求められる仕事の場でも、コミュニケーション上の困難を感じやすいです。

具体的には、以下のような例が挙げられます。

- 報告、連絡、相談がうまくできない

- 会議の目的や意図、暗黙の了解を理解しづらい

- 上下関係や立場を踏まえた言葉遣いがしづらい

- 話を聞いていないと誤解されやすい

- 雑談ができない

上記のうち、特に「報告、連絡、相談」は業務の基本ともいえるため、特に広汎性発達障害(現:ASD)の大人が悩みやすい点です。

「何をどう報告・連絡したらいいのかわからない」「相談内容が相手に上手く伝わらず、結局悩みなどを一人で抱え込む」などの状況が発生しがちです。

また、「直接的な仕事の話」以外に、同僚などとの雑談の際にも、「なぜその話題を自分に振るのか」「どのように話したらよいのか」などがわからず、周囲から「コミュニケーションが取りづらい」と思われやすいことが難点です。

困難②自分の体調や状態がわかりづらい

2つ目の困難は、「自分の体調や状態がわかりづらい」です。

広汎性発達障害(現:ASD)の大人は、自分の心身の状態を自覚するのが難しく、限界を把握しづらいと言われています。

また、広汎性発達障害(現:ASD)の特性である「こだわり」の強さから、過度な集中力を発揮する「過集中」をして、休みを取らずに作業を続ける場合があります。

上記の特性が仕事で現れると、発熱しているのに出勤したり、極度の疲労を抱えたまま連勤したりすることがあり、中には「職場で倒れる」といったケースも見られるのです。

このように、「自分の体調や状態がわかりづらい」ことで、生じる自己管理の難しさを仕事上の悩みとして挙げる人も少なくありません。

困難③予定が急変するとパニックを起こす

最後の困難は、「予定が急変するとパニックを起こす」というものです。

広汎性発達障害(現:ASD)の大人は、業務処理手順などに対しても強い「こだわり」を持っていたり、同じパターンの行動(常同行動)に固執したりする傾向があります。

そのため、イレギュラーな依頼が舞い込むなどして、手順や予定が狂うと、パニック状態に陥ることがあります。

仕事の現場では、全てが予定どおりに進むとは限りません。

そのため、予定変更のたびに強いストレスを感じ、それが悩みにつながる人も少なくないようです。

広汎性発達障害(現:ASD)の大人の就職活動のコツ3点

続いて、広汎性発達障害(現:ASD)のある大人が就職活動(転職活動)をするときのコツについて、解説いたします。

就職先・転職先を探す場合にも、医師、ご家族、支援者といった周囲の協力を仰ぐことが大切です。

また、就職活動では、情報収集が重要になりますので、後述する就労移行支援事業所のような就労支援機関を頼るのもよいでしょう。

上記の点を念頭に置きながら、以下のコツを試してみてください。(参考:星野仁彦『発達障害に気づかない大人たち〈職場編〉』、木津谷岳『これからの発達障害者「雇用」』)

コツ①まずは特性を理解する

コツの1つ目は、「特性を理解する」です。

就職活動をする前に、「何ができて、何ができないか」に着目して、障害特性への自己理解を深めることが大切です。

広汎性発達障害(現:ASD)に限らず、発達障害の人は、特性による向き・不向きや、得意・不得意が顕著に現れると言われています。

中でも、「できないこと」については、努力や工夫だけではカバーしきれない場合があります。

特性を理解した上で、あなたの特性に合う業務や就職先を探しましょう。

さらに言えば、仕事の場でもっと活躍したい人は、「できること」や「特性を活かす」といった視点を意識するようにしてください。

福島学院大学大学院教授の星野仁彦先生は、発達障害を持つ人の職人的な「こだわり」を仕事に活かせれば、定型発達者と同じか、それ以上に素晴らしい業績を残すことがあると指摘しています。

ぜひ、自分の特性理解を深めて、それを活かせないかを考えてみてください。

コツ②長く働き続けられるかどうかで判断する

2点目のコツは、「長く働き続けられるかで判断する」ことです。

広汎性発達障害(現:ASD)の人に限った話ではないのですが、職探しの際には、「長く働き続けられるかで判断する」という視点が必要です。

そして、長く働き続ける上では、障害への配慮が行き届いた職場を見つけることが重要です。

2018年4月に障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)が改正され、広汎性発達障害(現:ASD)を含む精神障害者が雇用義務の対象となりました。

さらに、2021年3月にも障害者雇用促進法が改正され、法定雇用率は民間企業の場合で2.2%から2.3%、国・地方公共団体では2.5%から2.6%に引き上げられました。

そして今後、民間企業の法定雇用率は、2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%へと段階的に引き上げられることが決まっています(参考:厚生労働省※PDF「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」)。

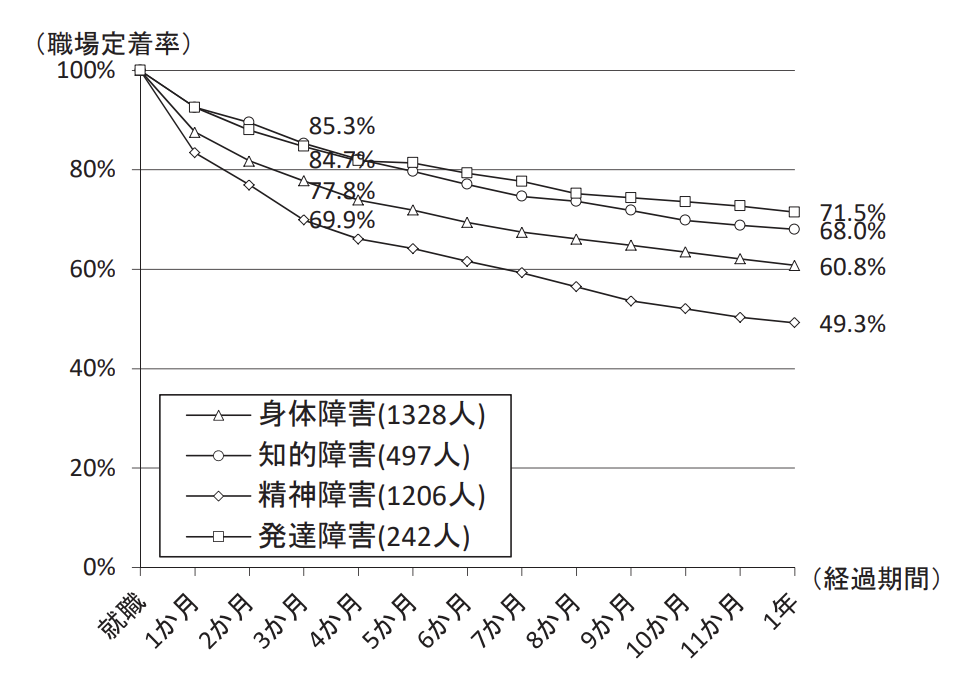

しかし、雇用枠は増えているものの、発達障害の人の就労には「職場定着」という課題が残ると言われています。

障害者職業総合センターの「障害者の就業状況等に関する調査研究」によれば、就職から1年以内に離職する発達障害者の割合は、「約30%」にのぼります(出典:障害者職業総合センター※PDF「障害者の就業状況等に関する調査研究」)。

この割合は、就労年数が長くなるにつれて、上昇するであろうと言われています。

長く働き続けるために、障害に理解のある職場を見分けるポイントは、以下の2点です。

- 障害に関する研修制度が充実しているかどうか

- 福利厚生制度が整備されているかどうか

配慮の行き届いている職場ほど、障害やメンタルヘルスへの対応をテーマにした研修を定期的に行っているものです。

上記のポイントを押さえた勤め先を選べば、障害を開示して働く「オープン就労」と非開示にして働く「クローズ就労」の違いを問わず、当事者の苦労に寄り添った働き方を実現できる可能性が高いです。

また、休職制度や短時間勤務制度などが整備されている職場であれば、体調不良で休みを取る必要が生じたい際にも、スムーズな対応を受けられるため、自己管理の苦手な広汎性発達障害(現:ASD)の人ほど、働きやすさを実感できるでしょう。

オープン就労、クローズ就労については、下記コラムもご参照ください。

コツ③就労支援を受ける

最後のコツは、「就労支援を受ける」というものです。

障害のある人向けに、福祉サービスを提供する支援機関があることは前にも述べましたが、中には就労面に特に力を入れているところがあります。

一例を挙げますと、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づいて設置されている「就労移行支援事業所」では、障害者手帳をお持ちでなくても、医師による診断書のみで、最低0円からサービスを受けることが可能です。

就職先やインターン先の紹介だけでなく、定期面談による精神的なケア、専門的なスキルの講習なども受けることができます。

また、就職後の職場定着を促す「就労定着支援」も、大人の広汎性発達障害(現:ASD)にお悩みの人が職場で長く働き続けるためには有効です。

実際に、職場定着支援を受けた人とそうでない人で、1年後の職場定着率に「20%」近い差が出ているというデータがあります。(下図はクリックで拡大します)。

(出典元:障害者職業総合支援センター※PDF「障害者の就業状況等に関する調査研究」)

大人の広汎性発達障害(現:ASD)で仕事をお探し中であれば、こうした就労支援機関を利用してみてはいかがでしょうか?

改めて、広汎性発達障害(現:ASD)とは?

ここまでは、広汎性発達障害(現:ASD)の大人の困難と仕事術を解説してきました。この章では改めて、広汎性発達障害(現:ASD)の概要を紹介します。

すでにご存知かもしれませんが、これまでに紹介してきた内容の理解も深まると思いますので、よければご一読ください。

この章では、ASDについて改めて解説します。既にご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ご覧ください。

①広汎性発達障害(PDD)の定義・診断基準

広汎性発達障害(PDD: Pervasive Developmental Disorders)とは、先天的な脳の機能の偏りにより、社会性・コミュニケーションの困難や、独自の強い「こだわり」といった症状が生じる発達障害の総称でした。

広汎性発達障害(PDD)に限らず、こうした障害の具体的な内容・分類・診断などの基準には、次の2つがあります。

- 世界保健機関(WHO)の「疾病、傷害及び死因の統計分類(通称ICD)」

- アメリカ精神医学会の診断基準であり、国際的にも広く利用されている『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』(通称DSM)

以前は、広汎性発達障害(PDD)の特徴などは、ICD-10(2013年版)とDSM-IV-TR(2000年刊行)とで、異なる分類がされてきました。

しかし、後述するように、2013年の『DSM-5』改訂によって、広汎性発達障害(PDD)に含まれていた各障害は「自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(ASD)」にまとめられることとなりました。

②かつての広汎性発達障害(PDD)に含まれていた障害と症状

精神科医の間で広く使われている診断基準である「DSM」の第4版新訂版『DSM-IV-TR』によると、かつての広汎性発達障害(PDD)には、以下の障害・症状が含まれていました。

現在は、2013年の『DSM-5』の刊行に伴い、下記のうちレット症候群を除いて、自自閉スペクトラム症/閉症スペクトラム障害(ASD)に統合されているのですが、参考としてご紹介します。

対人関係の障害、コミュニケーションの障害、パターン化した興味や活動の3つの特徴を持つ障害

自閉症の特徴のうち、対人関係の障害とパターン化した興味や活動が現れるが、言語の発達と知的発達の遅れが見られないもの

2年程度の正常発達の後に、対人関係の障害や「こだわり」といった自閉症状や知能低下を呈する障害

非定型の自閉症など、典型的な症状は現れないものの、関連する症状が複数見られるもの

乳幼児期に症状が現れる発達障害で、生後6か月くらいまでは正常に見えるが、それ以降に、体が柔らかい、四つ這いや歩行などの運動の遅れ、外界への反応が乏しい、視線が合いにくいなどの自閉症状が出るもの

③現在の「ASD」の概要

繰り返す通り、かつての「広汎性発達障害(PDD)」とされていた障害は、現在は「自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害(ASD:Autism Spectrum Disorder」に変更されています。

ASDは、発達障害の1種です。

ASDとは、「自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum Disorder)」を意味する発達障害の1種です。

ASDには多くの特性がありますが、その中でも下記の2点がよく見られるものとして挙げられます。

- 社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥

- 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式

他に、感覚過敏(光や音や刺激への敏感さが目立つ)、発達性協調運動障害(不器用さが目立つ)などの特性がある人もいます。

なお、「スペクトラム」というのは、特性に様々なグラデーションがある、という意味です。一口に「ASD」と言っても、その特性の現れ方はひとりひとり異なります。

④ASDによる具体的な困難について

ASDの特性は、具体的には次のような形・傾向で現れることがあります(例であり、「ASDの人には必ずこのような傾向がある」「このような傾向があれば必ずASDである」というものではありません)。

- 人と目線が合いにくい

- 場の状況や上下関係に無頓着である

- 名前を呼ばれても反応しない

- 一方的に言葉をまくしたてる

- 会話による意思疎通がうまくできず、コミュニケーションの齟齬が生じやすい

- 他人の発言をそのまま繰り返す

- 相手の身振りの意味、意見・気持ちなどを察しづらい

- 自分の考えと別の可能性を想定しづらい(相手の立場に立って考えることが苦手)

- 質問の意図や発言の狙いを理解しづらい

- 比喩や冗談を理解しづらい

- 表情から気持ちを察しづらい

- 自分だけのルールにこだわる

- 決まった順序や道順にこだわる

- 予定が急変するとパニックになる(パターン化した行動をする方が落ちついた生活を送ることができる)

⑤ASDの診断は医師が可能

「自分が(ある人が)ASDかどうか」の診断は、医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。

逆に言うと、医師以外には「ASDかどうか」の診断・判断はできません。

あなたが(ある人が)「発達障害かどうか」をハッキリさせたいのであれば病院を受診してみることをオススメします。

「診断を受けるのが不安」と思う人は、発達障害者のサポートを行う団体(各都道府県にある発達障害者支援センターなど)に「病院に行くべきかどうか」「診断をつけるメリットや注意点は何か」などを相談することができます。

⑥ASDの医学的な診断基準

下記は、2013年にアメリカ精神医学会がまとめた『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』(精神障害の診察基準などを記した書籍)に挙げられているASDの診断基準を抜粋・一部編集したものです。

次のような診断基準に当てはまればASDの可能性があります(あくまで可能性です。「どの程度なら『当てはまる』と言えるか、他の病気や障害の可能性はないかなども含めて、「ある人がASDかどうか」は、医師だけが判断できます)。

- 相互の対人的-情緒的関係の欠落で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやり取りのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ

- 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥、例えば、まとまりのわるい言語的、非言語的コミュニケーションから、アイコンタクトと身振りの異常、または身振りの理解やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ

- 人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、さまざまな社会的状況に合った行動に調整することの困難さから、想像上の遊びを他者と一緒にしたり友人を作ることの困難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ

- 情動的または反復的な身体の運動、ものの使用、または会(例:おもちゃを一列に並べたり物を叩いたりするなどの単調な常同行動、反響言語、独特な言い回し)

- 同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言語的な儀式的行動様式(例:小さな変化に対する極度の苦痛、移行することの困難さ、柔軟性に欠ける思考様式、儀式のようなあいさつの習慣、毎日同じ道順をたどったり、同じ食物を食べたりすることへの要求)

- 強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味(例:一般的ではない対象への強い愛着または没頭、過度に限局したまたは固執した興味)

- 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味(例:痛みや体温に無関心のように見える、特定の音または触感に逆の反応をする、対象を過度に嗅いだり触れたりする、光または動きを見ることに熱中する)

⑦いわゆる「大人のASD」とは

「大人のASD」という言葉を聞くことがあるかもしれません。「大人のASD」とは、医学的な定義がある言葉ではありません。次のような状態を指す俗語です。

- 学童期には目立った特性や困難が見られなかった、またはその診断等を受けることはなかったものの、成人してから仕事の場などでその特性が顕在化し、ASDの診断を受けることになった例

- 子どもの頃からASDの診断を受けていた人が大人になった状態

1に関連して、発達障害は生まれつきのものであり、「大人になって(大人になるにつれて)発達障害になった」ということではありません。その上で、大人になって受けた検査でASDであることが初めて判明したというケースは少なくないようです。

⑧ASDの「グレーゾーン」とは?

ASDの傾向が確認されるものの、確定診断が下りるほどではないほどの状態・人のことを俗に「(ASDの)グレーゾーン」と言います。

グレーゾーンの場合、確定診断がないことから利用できる公的なサービスが限定されることがあります(例:障害者手帳を取得できないため障害者手帳が必須なサービスを利用できない)。

ただし、グレーゾーンの人でも「発達障害者支援センター」のようなサポート団体への相談は可能です。

確定診断があってもなくても、またASDに関係してもしなくても「発達障害に関する悩み事」は専門的な知識を持つ人たちに相談した人が対策や解決策を見つけやすくなるでしょう。

⑨ASD以外の発達障害

発達障害はその特徴によって、いくつかのグループに分けられています。

ASD以外の主な発達障害には、ADHD(注意欠如・多動性障害)、SLD(限局性学習障害)などがあります。

ASDとADHDの主な違いは、対人関係でのコミュニケーション能力の差にあらわれます。

他人の身振りの意味などを察することや、状況の推測・暗黙の了解を理解しにくいことが多いです。運動が苦手なことも多いです。

ASDの人と比べると、コミュニケーションに大きな齟齬が生じたり、会話のやり取りや身振りの意味の理解に不自由さが生じたりするということは少ないです。

一方で、書類の記入間違いや物忘れといったミスが多いです。

ASD・ADHD・SLDの複数が併存する人もいます。気になる人は、下記の参考記事をご覧ください。

(以上、この章の参考:厚生労働省「発達障害の定義について(ICD-10、DSM-IV)」、厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」、厚生労働省「自閉症について」、厚生労働省「アスペルガー症候群について」、厚生労働省「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」、難病情報センター「レット症候群(指定難病156)」、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、姫野桂『発達障害グレーゾーン』、本田秀夫『自閉症スペクトラムがよくわかる本』、広沢正孝『成人の高機能広汎性発達障害とアスペルガー症候群―社会に生きる彼らの精神行動特性』)

まとめ:広汎性発達障害(現:ASD)の大人も、工夫次第で長く働けます

大人の広汎性発達障害(現:ASD)でお悩みの人に向けて、仕事上の困難から、実践できる仕事術、就職活動のコツまでを徹底解説してきましたが、役立つ知識はありましたか?

大切なのは、あなた自身が特性を理解すること、その上で特性に応じた工夫を実践していくことです。

その際には、あなた一人で物事を解決するのではなく、できるだけ、かかりつけ医、ご家族、同僚、支援者といった周囲の人に頼るようにしてください。

周囲の助力を得ながら工夫を凝らすことで、無理なく働き続けることができれば、充実した生活を送れるはずです。

このコラムが、少しでも大人の広汎性発達障害(現:ASD)にお悩みのあなたの助けになったならば幸いです。

広汎性発達障害(現:ASD)の自分ができる仕事術はありますか?

一般論として、次の5点が考えられます。「具体的な指示を求める」「アラーム機能を活用する」「情報伝達の媒体を変えてもらう」「あなた専用のマニュアルをつくる」「専門の支援機関を利用する」。詳細はこちらをご覧ください。

広汎性発達障害(現:ASD)の自分が就職活動をうまく進めるコツはありますか?

一般論として、次の3点が挙げられます。「まずは特性を理解する」「長く働き続けられるかどうかで判断する」「就労支援を受ける」。詳細はこちらをご覧ください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

執筆寺田淳平

てらだ・じゅんぺい。

高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。

2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→